▼日本バックナンバー

2026-01-27

制度と現実

2026-01-26

大雪の札幌の冬

2026-01-25

宮古島の未知の世界

2026-01-24

遠い親戚より近くの他人

2026-01-23

札幌市における外国人との共生に向けた課題― 急増する外国人労働者を念頭に ―

2026-01-06

進化の実験場・ガラパゴス

2026-01-04

伊弥彦神社 正月新春祈願祭

2025-12-25

岡山のかくし寿司

2025-12-20

大忘年会(望念会)

2025-12-13

地震と準備

2025-12-04

Let’s enjoy cooking!

2025-12-01

バドミントン倶楽部忘年会「鉄鍋炖」

2025-11-28

【DENBA】南葛SC様とパートナー契約のお知らせ

2025-11-27

戦術の国・日本、戦略の欠落という永遠の課題

2025-11-24

[第10回]札幌市長 秋元克広のさっぽろ未来セミナー

過去ブログはこちらから

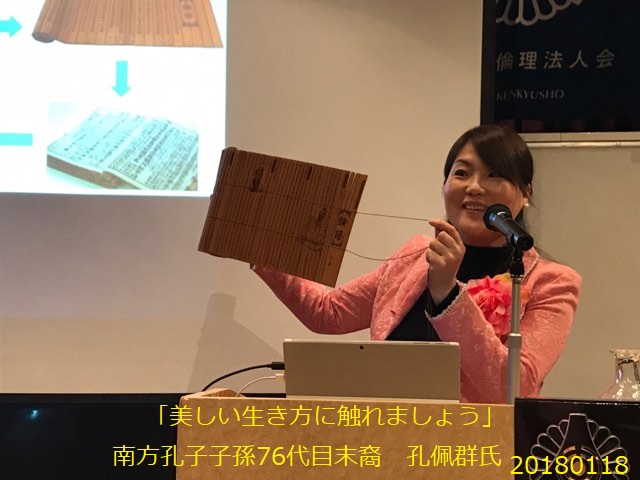

「美しい生き方に触れましょう」

カテゴリー 日本

1月18日、札幌市倫理法人会第1608回経営者モーニングセミナーは、講師に孔佩群氏をお迎えして、テーマ「美しい生き方に触れましょう」にてご講話いただきました。

講師孔佩群氏は中国広東省肇慶市生まれ南方孔子子孫76代目末裔、中国の小学校、専門学校の元教諭、2001年23歳時来日し、二児の母であり、子育てに追われながら独学で日本語を学び、貿易輸入、営業販売、不登校生徒指導、通訳、翻訳等の仕事を通して日本社会経験を積みました。

史跡足利学校で五年間宣伝活動、史跡施設案内、論語を推進し、2016年3月に北海道で論語を広げる夢を追うため、登別市に移住しました。北海道論語会を設立し、顧問として勤め、公益財団法人アンタレス山浦財団顧問、幼稚園、小学校、役所、シニア、幅広い論語を教えていました。

約2500年前に孔子が生きていました。彼の残した言葉は今2500年経った今でも確実に私たちの中に息づいています。『論語』から8章を選び、宥座之器と竹簡を用いて、解説します。癒しを求めたい、自分より教養を高めたい、自分を磨くに参考になりました。

1.徳とは善意の行動です。「子曰く、徳は弧ならず、必ず隣あり。」(子曰く、徳不孤、必有鄰。)意味:徳を身に付けた人は、必ず幸せが舞い込んできます。

2.自分を大切にすることは親孝行です。「孟武伯、孝を問う。子曰く、父母は唯其の疾を之憂う。」(孟武伯問孝、子曰、父母唯其疾之憂。)意味:孟武伯が親孝行について質問した。孔子がおっさゃいました。「父母はなによりも子供の病気を心配するものだ。

3.人間として、ロクでもないことに興味を持ってはいけません。「子曰く、礼に非されば視ること勿れ。礼に非ざれば聴くこと勿れ。礼に非ざれば言うこと勿れ。礼に非ざれば動くこと勿れ。」(子曰、非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言。)意味:道徳に反するようなことを見てはいけません。聴いてはいけません。言ってはいけません。してはいけません。

4.長期に大きな視点から事態を眺めることが大切です。「子曰く、人にして、遠き慮り無ければ、必ず近き憂有り。」(子曰、人而無遠慮、必有近憂。)意味:人は眼前の事態ばかり気を取られて、遠い先のことを考えないで行動すると、必ず困ったことや心配ことが起きます。

5.偏ってはいけません。「子曰く、過ぎたるは猶及ばざるがごとし」(子曰、過猶不及)。意味:度が過ぎることは、足りないことと同じくらいよくないです。

6.健康管理も仕事です。「子曰く、唯だ酒は量無し、乱に及ばず。」(子曰、唯酒無量、不及乱。)意味:お酒を飲む時、量は限らないが、乱れるほどには飲まない。

7.孤独力を身に付けましょう。「子曰く、人知らずして、慍らず、亦君子ならずや」(子曰、人不知而不慍、不亦君子乎。)意味:世間が自分の努力や才能を認めてくれなくても人を恨んだり、点をとがめたりしない。これこそ寛容な君子ではないか。

8.徳に根付く富は永遠です。「子曰く、疎食を飯い、水を飲み、肱を曲げてこれを枕とす。楽しみ亦た其の中に在り。不義にして富み且つ貴きは、我に於いて浮雲のごとし。」(飯疏食飲水、曲肱而枕之、楽亦在其中矣、不義而富且貴、於我如浮雲。)意味:粗末なものを食べ、水を飲み、肘を曲げて枕とする。このような貧しい暮らしにも、道を求める心の楽しみはある。人の道にはずれた手段で得た財産、地位はただ、浮き雲のようにはかないものです。

今日の参加者70社74名、単会出席者39社、40名、女性16名でした。

講師孔佩群氏は中国広東省肇慶市生まれ南方孔子子孫76代目末裔、中国の小学校、専門学校の元教諭、2001年23歳時来日し、二児の母であり、子育てに追われながら独学で日本語を学び、貿易輸入、営業販売、不登校生徒指導、通訳、翻訳等の仕事を通して日本社会経験を積みました。

史跡足利学校で五年間宣伝活動、史跡施設案内、論語を推進し、2016年3月に北海道で論語を広げる夢を追うため、登別市に移住しました。北海道論語会を設立し、顧問として勤め、公益財団法人アンタレス山浦財団顧問、幼稚園、小学校、役所、シニア、幅広い論語を教えていました。

約2500年前に孔子が生きていました。彼の残した言葉は今2500年経った今でも確実に私たちの中に息づいています。『論語』から8章を選び、宥座之器と竹簡を用いて、解説します。癒しを求めたい、自分より教養を高めたい、自分を磨くに参考になりました。

1.徳とは善意の行動です。「子曰く、徳は弧ならず、必ず隣あり。」(子曰く、徳不孤、必有鄰。)意味:徳を身に付けた人は、必ず幸せが舞い込んできます。

2.自分を大切にすることは親孝行です。「孟武伯、孝を問う。子曰く、父母は唯其の疾を之憂う。」(孟武伯問孝、子曰、父母唯其疾之憂。)意味:孟武伯が親孝行について質問した。孔子がおっさゃいました。「父母はなによりも子供の病気を心配するものだ。

3.人間として、ロクでもないことに興味を持ってはいけません。「子曰く、礼に非されば視ること勿れ。礼に非ざれば聴くこと勿れ。礼に非ざれば言うこと勿れ。礼に非ざれば動くこと勿れ。」(子曰、非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言。)意味:道徳に反するようなことを見てはいけません。聴いてはいけません。言ってはいけません。してはいけません。

4.長期に大きな視点から事態を眺めることが大切です。「子曰く、人にして、遠き慮り無ければ、必ず近き憂有り。」(子曰、人而無遠慮、必有近憂。)意味:人は眼前の事態ばかり気を取られて、遠い先のことを考えないで行動すると、必ず困ったことや心配ことが起きます。

5.偏ってはいけません。「子曰く、過ぎたるは猶及ばざるがごとし」(子曰、過猶不及)。意味:度が過ぎることは、足りないことと同じくらいよくないです。

6.健康管理も仕事です。「子曰く、唯だ酒は量無し、乱に及ばず。」(子曰、唯酒無量、不及乱。)意味:お酒を飲む時、量は限らないが、乱れるほどには飲まない。

7.孤独力を身に付けましょう。「子曰く、人知らずして、慍らず、亦君子ならずや」(子曰、人不知而不慍、不亦君子乎。)意味:世間が自分の努力や才能を認めてくれなくても人を恨んだり、点をとがめたりしない。これこそ寛容な君子ではないか。

8.徳に根付く富は永遠です。「子曰く、疎食を飯い、水を飲み、肱を曲げてこれを枕とす。楽しみ亦た其の中に在り。不義にして富み且つ貴きは、我に於いて浮雲のごとし。」(飯疏食飲水、曲肱而枕之、楽亦在其中矣、不義而富且貴、於我如浮雲。)意味:粗末なものを食べ、水を飲み、肘を曲げて枕とする。このような貧しい暮らしにも、道を求める心の楽しみはある。人の道にはずれた手段で得た財産、地位はただ、浮き雲のようにはかないものです。

今日の参加者70社74名、単会出席者39社、40名、女性16名でした。

2018-01-20