2025-02-22

マレーシアの旅⑧観光スポット

2025-02-21

マレーシアの旅⑦時差と日の出

2025-02-20

マレーシアの旅⑥人口と交通・民族と宗教

2025-02-19

マレーシアの旅④中国伝統整体「鉄打(てつだ)」を体験

2025-02-18

マレーシアの旅③ 初めての東南アジア講演

2025-02-17

マレーシアの旅②初めての「撈生」(ローヘイ)を体験

2025-02-16

マレーシアの旅①機内食

2025-02-15

掃雪と除雪

2025-02-14

診療院のシンビジウム

2025-02-13

「DeepSeek」と「ChatGPT」

2025-02-12

第9回冬季アジア大会のテクノロジー

2025-02-11

建国記念日と紀元節

2025-02-10

中国旧正月における記録更新と感想

2025-02-09

健康長寿の第一歩・良い睡眠のコツ

2025-02-08

人生の助っ人(Life Heipers)

過去ブログはこちらから

7

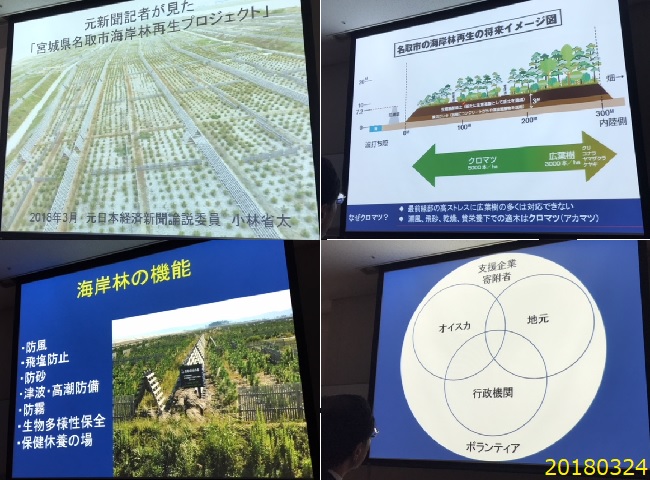

森を生かす・森に生かされる「森林再生フォーラム2018 in 北海道」

3月24日、国連生物多様性(グリーンウェイブ2018)推進キャンペーン協賛行事の一つ、公益財団法人オイスカ北海道支部・NPO法人北海道森林ボランティア協会・アレフグループ主催の森を生かす・森に生かされる「森林再生フォーラム2018 in 北海道」をユネスコ理事の立場で応援に行きました。

基調講演講師は小林省太氏(元日本経済新聞 論説委員)から:海岸林再生プロジェクト「元新聞記者の目から見たプロジェクト」でした。 津波被害にあった海岸林の再生プロジェクト(東日本 大震災復興)の取組に関わる津波被害にあった海岸林再生プロジェクトに関する内容で、国は津波震災の海岸で盛り土をしました。公益財団法人オイスカがその盛り土に森林を再生プロジェクト(2033年まで総額10億円)を始まりました。

もともと津波で被害された松林は400年前伊達政宗から始まり海岸林を作り始め、いろいろな気を受けて、赤松しか残らないです。しかし、400年の努力しても、一瞬の自然災難で消えて行きました。海岸林の津波防災機能は検証できないままで、海岸林再生活動を公益財団法人オイスカ単独で始まりました。のち地元と行政を巻き込んで、活動が進みました。

自然林と人工作った海岸林、エネルギーが違うから、防災効果も違います。400年前からの松林も耐えられないことで、その海岸林は津波の防災にはきかないが(遅くなるレベル)で、海からの強風や、高潮、塩海風などに役割をすると説明を聞きました。

活動報告1は台風被害にあった森林の再生に関する活動報告です。NPO法人北海道森林ボランティア協会の植林活動の中、植えた木の苗が全部エゾシカに食べられたことを聞いて、鹿は人が植えた苗だけを食べるか?それとも新しい目が出た苗を全部食べるか?良く分からないです。自然相手に、人工的なことをするのは、無理の部分がありますね。

活動報告2はえこりん村の森づくりとお皿に関する活動報告です。アレフグループのえこリン村村長の庄司開作さんお話はとても印象的でした。環境貢献するため、北海道の白樺間伐材を利用して、店の木の皿創りに挑戦して成功しました。のちタイで処分するゴムの木を利用して、皿を作り、その一分の利益で現地の学校グランドの森作りに寄付しました。さらに、古くなった皿がリユースにより、環境型社会平成への寄与する事で繋がりを語りました。とても素晴らしい活動に感心しました。

名前だ知ってて、内容が知らない社会団体の社会貢献活動を聞き、自然に保護意識もさらに高くなりました。

基調講演講師は小林省太氏(元日本経済新聞 論説委員)から:海岸林再生プロジェクト「元新聞記者の目から見たプロジェクト」でした。 津波被害にあった海岸林の再生プロジェクト(東日本 大震災復興)の取組に関わる津波被害にあった海岸林再生プロジェクトに関する内容で、国は津波震災の海岸で盛り土をしました。公益財団法人オイスカがその盛り土に森林を再生プロジェクト(2033年まで総額10億円)を始まりました。

もともと津波で被害された松林は400年前伊達政宗から始まり海岸林を作り始め、いろいろな気を受けて、赤松しか残らないです。しかし、400年の努力しても、一瞬の自然災難で消えて行きました。海岸林の津波防災機能は検証できないままで、海岸林再生活動を公益財団法人オイスカ単独で始まりました。のち地元と行政を巻き込んで、活動が進みました。

自然林と人工作った海岸林、エネルギーが違うから、防災効果も違います。400年前からの松林も耐えられないことで、その海岸林は津波の防災にはきかないが(遅くなるレベル)で、海からの強風や、高潮、塩海風などに役割をすると説明を聞きました。

活動報告1は台風被害にあった森林の再生に関する活動報告です。NPO法人北海道森林ボランティア協会の植林活動の中、植えた木の苗が全部エゾシカに食べられたことを聞いて、鹿は人が植えた苗だけを食べるか?それとも新しい目が出た苗を全部食べるか?良く分からないです。自然相手に、人工的なことをするのは、無理の部分がありますね。

活動報告2はえこりん村の森づくりとお皿に関する活動報告です。アレフグループのえこリン村村長の庄司開作さんお話はとても印象的でした。環境貢献するため、北海道の白樺間伐材を利用して、店の木の皿創りに挑戦して成功しました。のちタイで処分するゴムの木を利用して、皿を作り、その一分の利益で現地の学校グランドの森作りに寄付しました。さらに、古くなった皿がリユースにより、環境型社会平成への寄与する事で繋がりを語りました。とても素晴らしい活動に感心しました。

名前だ知ってて、内容が知らない社会団体の社会貢献活動を聞き、自然に保護意識もさらに高くなりました。

2018-03-28