2026-01-01

新年賀正

2025-12-31

あっという間の年末、来年の運勢について

2025-12-30

39歳・新規患者(肥満・高脂血症・高血圧)

2025-12-29

命とやる気「 骨軟部腫瘍(肉腫)」

2025-12-28

ネットの反響(前立腺がん)

2025-12-27

第29回日本統合医療学会学術大会論文発表 黄帝内経治未病理論による膵管腺癌施療一例報告

2025-12-26

中国語による腫瘍統合治療 学術発表会のご案内

2025-12-25

岡山のかくし寿司

2025-12-24

中医学の先進性

2025-12-23

睡眠と免疫

2025-12-22

勉強になる学会

2025-12-21

腸内細菌に関する新たな知見

2025-12-20

大忘年会(望念会)

2025-12-19

健康の実感

2025-12-18

100回施療記念(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)

過去ブログはこちらから

2

飢餓と生存

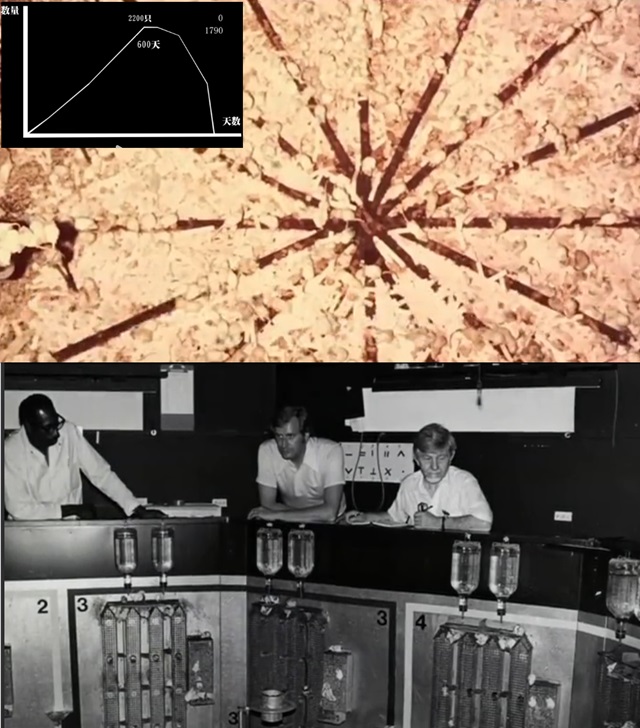

1960年代から70年代にかけて、アメリカの動物行動学者ジョン・B・カルフーン博士(1917-1995)が行った「Universe 25」実験は、衝撃的な結果を示しました。この実験では、飽食、安全、無病、快適という理想的な環境下で生活する8匹のネズミ(雄4匹、雌4匹)が、600日目にピークの約2000匹に達した後、繁殖が止まり、最終的に1700日目には全て死滅しました。

この「理想的な」環境にもかかわらず、ネズミたちは社会的、心理的、そして身体的に異常をきたし、最終的には生存できなくなりました。

主な原因の一つとして考えられるのが「飽食」です。快適な環境と十分な食料により動物園の動物は長寿記録を更新してきましたが、この実験では「飽食」が長期間続くことで、ネズミたちは次第に「希望」、「性欲」、「食欲」、「意欲」などを失い、自然消滅の道を辿ったのです。

人類は飢餓という厳しい環境下で進化を遂げ、現在もその「飢餓遺伝子」を持つことで繁殖を続けています。しかし、現代社会では飽食状態にある地域や人々が増加し、先進国では「Universe 25」と同様の現象が見られるようになっています。例えば、出生率が1.0を下回る国も現れ、このままの傾向が続けば、地域によっては人口が減少し消滅する可能性も現実味を帯びてきました。

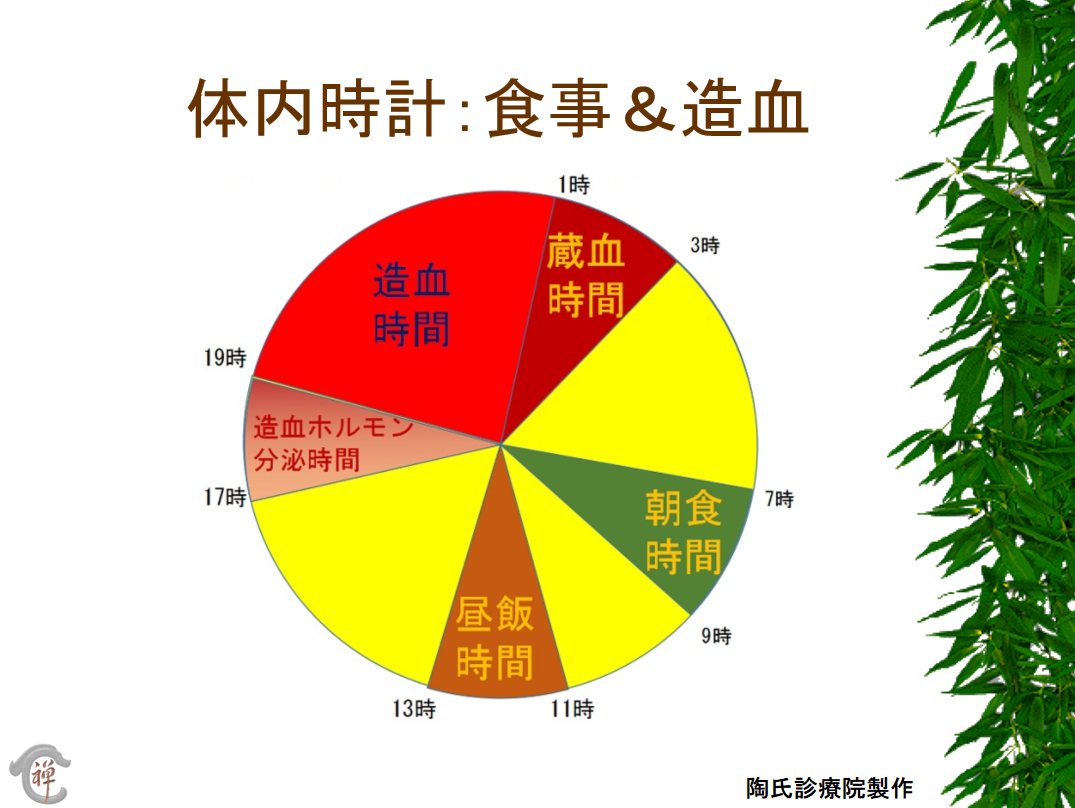

人類が絶滅を避けるためには、「飽食」から一部「飢餓」の環境へとシフトする必要があるのかもしれません。この問題は2000年以上前から中国医学でも指摘されており、「過午不食」(午後以降は食べない)の養生法により、毎日に「飢餓」の時間を作ることで健康な生活を目指してきました。

2016年にノーベル生理学・医学賞を受賞したオートファジー(細胞の自己分解)に関する研究は、この「過午不食」の理論を現代医学で裏付けるものです。私たちももう一度、毎日の中に「飢餓の時間」を取り入れてみませんか?

この「理想的な」環境にもかかわらず、ネズミたちは社会的、心理的、そして身体的に異常をきたし、最終的には生存できなくなりました。

主な原因の一つとして考えられるのが「飽食」です。快適な環境と十分な食料により動物園の動物は長寿記録を更新してきましたが、この実験では「飽食」が長期間続くことで、ネズミたちは次第に「希望」、「性欲」、「食欲」、「意欲」などを失い、自然消滅の道を辿ったのです。

人類は飢餓という厳しい環境下で進化を遂げ、現在もその「飢餓遺伝子」を持つことで繁殖を続けています。しかし、現代社会では飽食状態にある地域や人々が増加し、先進国では「Universe 25」と同様の現象が見られるようになっています。例えば、出生率が1.0を下回る国も現れ、このままの傾向が続けば、地域によっては人口が減少し消滅する可能性も現実味を帯びてきました。

人類が絶滅を避けるためには、「飽食」から一部「飢餓」の環境へとシフトする必要があるのかもしれません。この問題は2000年以上前から中国医学でも指摘されており、「過午不食」(午後以降は食べない)の養生法により、毎日に「飢餓」の時間を作ることで健康な生活を目指してきました。

2016年にノーベル生理学・医学賞を受賞したオートファジー(細胞の自己分解)に関する研究は、この「過午不食」の理論を現代医学で裏付けるものです。私たちももう一度、毎日の中に「飢餓の時間」を取り入れてみませんか?

2024-12-03