▼講演会バックナンバー

2026-01-21

市民公開講座

2026-01-19

有機主食 ― 健康の土台は「食」にあり ―

2026-01-16

過去は変えられるのでしょうか

2026-01-15

新年初施療の楽しさ

2026-01-13

男女の健康意識の差

――中医学・生命哲学の視点から――

2026-01-12

再論「治病」と「治未病」

2026-01-11

中国医学は、過去と未来をつなぐ通路

2026-01-03

第4回 腫瘍統合治療学術研討会発表

2025-12-26

中国語による腫瘍統合治療 学術発表会のご案内

2025-12-24

中医学の先進性

2025-12-23

睡眠と免疫

2025-12-22

勉強になる学会

2025-12-21

腸内細菌に関する新たな知見

2025-12-18

100回施療記念(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)

2025-12-16

生命とエネルギー

過去ブログはこちらから

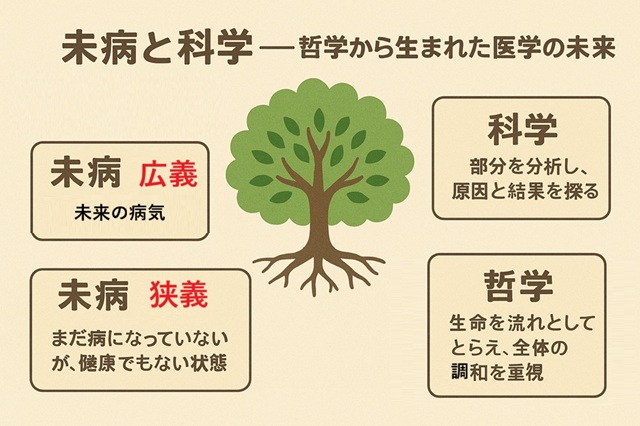

人類の知恵――哲学と科学から生命を見つめる

カテゴリー 講演会

科学とは、もともと哲学を研究し、その真理を検証するために生まれた学問です。

本来の意味では「分科の学問」――すなわち、条件を限定し、部分的な現象を分析するための知の体系を指します。これを略して「科学」と呼びます。

人類は、自然や生命の仕組みを理解しようとして、観察・測定・再現の方法を確立しました。それが「科学」の始まりであり、人々の生活や文明の発展に大きく貢献してきました。

しかし、科学が発達するにつれ、人々は次第に「科学こそが真理である」と信じるようになりました。

目に見える現象や、数値で測れる変化だけを重視し、目に見えない生命の働き、あるいは心と体のつながりを軽視する傾向が強まっていったのです。

一方で、宇宙や生命の根源的な問い「なぜ存在するのか」「どのように生まれたのか」といった問題には、科学だけでは答えることができません。

中国医学が重んじてきた「未病(みびょう)」という考え方は、

科学とは異なる角度から生命をとらえる知恵として、いま改めて注目されています。

「未病」とは、広い意味では「未来の病気」、狭い意味では「まだ病気ではないが、健康でもない状態」を指します。病気の発生を未然に防ぐために、体と心、自然と人との「全体の調和」を整えることを目的としています。

科学は部分を分析し、原因と結果の関係を追求します。一方、未病の哲学は全体を観察し、より高次元の視点から陰陽・気血・五行といった。関係性のバランスを重視します。

どちらも真理を探求する道ですが、その焦点の当て方が異なります。

現代医学が抱える課題――慢性疾患、ストレス、心身の不調など――は、部分の分析だけでは解決しきれない領域に広がっています。だからこそ今、科学と哲学、そして未病の思想を再び結びつけることが求められています。

未病学は、科学を否定するものではなく、むしろ科学を支える「全体の哲学」といえるでしょう。生命を部分ではなく、流れと全体として理解し、自然との調和の中に健康を見出す。そこにこそ、未来の医学の方向性があるのではないでしょうか。

哲学は科学を生み出した「母の学問」であり、科学は哲学の問いを検証するために育った「子の学問」です。人類の真の知恵とは、この二つを対立させることではなく、互いに補い合いながら、より深く生命と宇宙を理解していく道の中にあります。

本来の意味では「分科の学問」――すなわち、条件を限定し、部分的な現象を分析するための知の体系を指します。これを略して「科学」と呼びます。

人類は、自然や生命の仕組みを理解しようとして、観察・測定・再現の方法を確立しました。それが「科学」の始まりであり、人々の生活や文明の発展に大きく貢献してきました。

しかし、科学が発達するにつれ、人々は次第に「科学こそが真理である」と信じるようになりました。

目に見える現象や、数値で測れる変化だけを重視し、目に見えない生命の働き、あるいは心と体のつながりを軽視する傾向が強まっていったのです。

一方で、宇宙や生命の根源的な問い「なぜ存在するのか」「どのように生まれたのか」といった問題には、科学だけでは答えることができません。

中国医学が重んじてきた「未病(みびょう)」という考え方は、

科学とは異なる角度から生命をとらえる知恵として、いま改めて注目されています。

「未病」とは、広い意味では「未来の病気」、狭い意味では「まだ病気ではないが、健康でもない状態」を指します。病気の発生を未然に防ぐために、体と心、自然と人との「全体の調和」を整えることを目的としています。

科学は部分を分析し、原因と結果の関係を追求します。一方、未病の哲学は全体を観察し、より高次元の視点から陰陽・気血・五行といった。関係性のバランスを重視します。

どちらも真理を探求する道ですが、その焦点の当て方が異なります。

現代医学が抱える課題――慢性疾患、ストレス、心身の不調など――は、部分の分析だけでは解決しきれない領域に広がっています。だからこそ今、科学と哲学、そして未病の思想を再び結びつけることが求められています。

未病学は、科学を否定するものではなく、むしろ科学を支える「全体の哲学」といえるでしょう。生命を部分ではなく、流れと全体として理解し、自然との調和の中に健康を見出す。そこにこそ、未来の医学の方向性があるのではないでしょうか。

哲学は科学を生み出した「母の学問」であり、科学は哲学の問いを検証するために育った「子の学問」です。人類の真の知恵とは、この二つを対立させることではなく、互いに補い合いながら、より深く生命と宇宙を理解していく道の中にあります。

2025-10-16