▼講演会バックナンバー

2025-06-22

食事と精神症状

2025-06-21

第3回 統合腫瘍治療学術セミナー

2025-06-11

水素術

2025-06-02

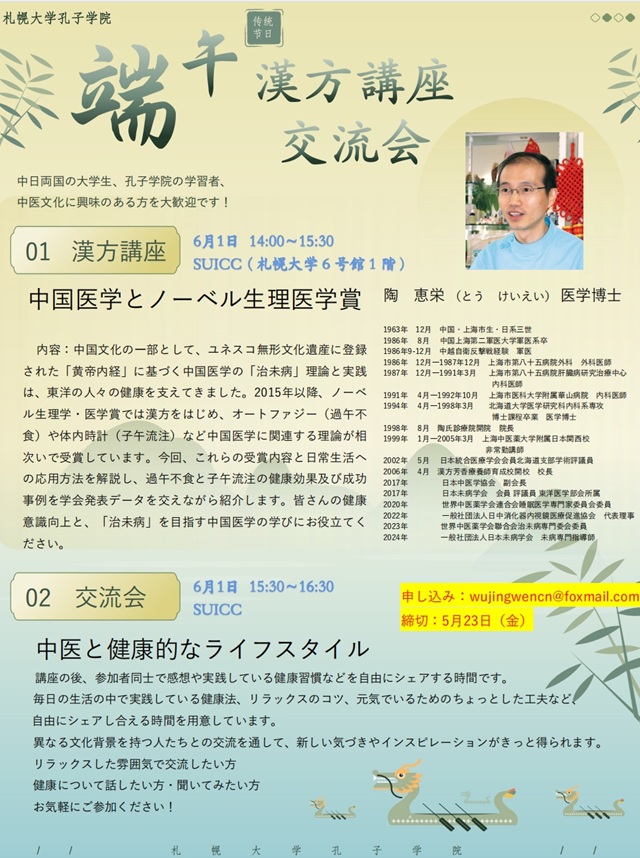

中国医学とノーベル生理学・医学賞

2025-06-01

DENBAと健康

2025-05-30

教育の目的と方法

2025-05-25

人と金

2025-05-17

AI依存と自立の教育問題

2025-05-12

形の美しさと音の響きを重視した漢字の活用

2025-05-10

医学における「道」と「術」

2025-05-09

教育における「道」と「術」

2025-05-07

常識における「道」と「術」

2025-04-15

「血圧・血糖値・免疫力について学ぶ」

2025-04-12

経営指針発表会

2025-04-10

無料健康講座のご案内

過去ブログはこちらから

医学における「道」と「術」

カテゴリー 講演会

『易経』繋辞上伝には、「形而上者謂之道。形而下者謂之器」(形(かたち)より上なる者をこれを道と謂い、形より下なる者をこれを器と謂)とあります。すなわち、「目に見えない根本原理を『道』と呼び、目に見える具体的なものを『器』と呼ぶ」という意味です。ここでいう「器」は、「術(わざ)」とも言い換えることができます。では、医学における「道」と「術」とは何でしょうか。

2011年5月23日から25日にかけて、イギリス・マンチェスターで開催されたユネスコ「世界記憶遺産」第10回国際諮問委員会において、中国医学の古典『黄帝内経』と『本草綱目』が世界記憶遺産に登録されました。これらは中国医学の哲学、倫理、そして「道」と「術」について詳しく論じており、現代医学にも深い影響を与え続けています。

中国医学の教育では、まず『黄帝内経』に代表される哲学的学び、すなわち「道」の理解が重視されます。そのうえで、人間の成長や環境、心のあり方、食事や生活習慣などの影響を分析し、対応策を身につけていくことが「術」にあたります。医学学校が存在しなかった時代には、弟子が数年から数十年にわたって師匠のもとで学び、まず医療人としての徳(医徳)を習得したうえで、医術を実践しました。古代の名医の中には、自身の財産を使い果たしてまでも患者の治療に尽くし、「治病救人(病を治して人を救う)」という信念を貫いた者も少なくありません。名医とは、決して「金持ち」になることを目指す者ではなかったのです。

一方で、西洋医学は資本主義経済の影響を受け、医療が経済活動に組み込まれるようになりました。患者は「消費者」とみなされ、医療の発展が消費拡大によって評価される構造が形成されました。その結果、医師や医療従事者は増え、設備は豪華になり、医療費も膨大に膨らみました。経済的視点から見れば大きな成功ですが、医療の本質が経済化することで、社会の運営に重い負担を与え、人々の医療への信頼や期待とは乖離しつつある現実があります。これこそが、西洋医学における「道」と「術」のバランスの問題なのです。

このような現代医学の課題を解決するためには、中国医学における「道」と「術」の学びが重要です。6月1日には、札幌大学にて端午漢方講座交流会が開かれ、「中国医学とノーベル生理学・医学賞」というテーマで講演が行われます。『黄帝内経』に基づく「道」や「治未病」の理論と実践は、東洋における健康の支えとなってきました。2015年以降、ノーベル賞では、漢方やオートファジー(過午不食)、体内時計(子午流注)など中国医学に関係する理論や技術(術)が相次いで受賞しています。

この講演では、それらの受賞内容と日常生活への応用方法を解説し、過午不食や子午流注の健康効果、成功事例などを学会発表データをもとに紹介します。皆さまの健康意識の向上と、「治未病」を目指す中国医学の理解にお役立ていただければ幸いです。

2011年5月23日から25日にかけて、イギリス・マンチェスターで開催されたユネスコ「世界記憶遺産」第10回国際諮問委員会において、中国医学の古典『黄帝内経』と『本草綱目』が世界記憶遺産に登録されました。これらは中国医学の哲学、倫理、そして「道」と「術」について詳しく論じており、現代医学にも深い影響を与え続けています。

中国医学の教育では、まず『黄帝内経』に代表される哲学的学び、すなわち「道」の理解が重視されます。そのうえで、人間の成長や環境、心のあり方、食事や生活習慣などの影響を分析し、対応策を身につけていくことが「術」にあたります。医学学校が存在しなかった時代には、弟子が数年から数十年にわたって師匠のもとで学び、まず医療人としての徳(医徳)を習得したうえで、医術を実践しました。古代の名医の中には、自身の財産を使い果たしてまでも患者の治療に尽くし、「治病救人(病を治して人を救う)」という信念を貫いた者も少なくありません。名医とは、決して「金持ち」になることを目指す者ではなかったのです。

一方で、西洋医学は資本主義経済の影響を受け、医療が経済活動に組み込まれるようになりました。患者は「消費者」とみなされ、医療の発展が消費拡大によって評価される構造が形成されました。その結果、医師や医療従事者は増え、設備は豪華になり、医療費も膨大に膨らみました。経済的視点から見れば大きな成功ですが、医療の本質が経済化することで、社会の運営に重い負担を与え、人々の医療への信頼や期待とは乖離しつつある現実があります。これこそが、西洋医学における「道」と「術」のバランスの問題なのです。

このような現代医学の課題を解決するためには、中国医学における「道」と「術」の学びが重要です。6月1日には、札幌大学にて端午漢方講座交流会が開かれ、「中国医学とノーベル生理学・医学賞」というテーマで講演が行われます。『黄帝内経』に基づく「道」や「治未病」の理論と実践は、東洋における健康の支えとなってきました。2015年以降、ノーベル賞では、漢方やオートファジー(過午不食)、体内時計(子午流注)など中国医学に関係する理論や技術(術)が相次いで受賞しています。

この講演では、それらの受賞内容と日常生活への応用方法を解説し、過午不食や子午流注の健康効果、成功事例などを学会発表データをもとに紹介します。皆さまの健康意識の向上と、「治未病」を目指す中国医学の理解にお役立ていただければ幸いです。

2025-05-10