▼講演会バックナンバー

2025-06-22

食事と精神症状

2025-06-21

第3回 統合腫瘍治療学術セミナー

2025-06-11

水素術

2025-06-02

中国医学とノーベル生理学・医学賞

2025-06-01

DENBAと健康

2025-05-30

教育の目的と方法

2025-05-25

人と金

2025-05-17

AI依存と自立の教育問題

2025-05-12

形の美しさと音の響きを重視した漢字の活用

2025-05-10

医学における「道」と「術」

2025-05-09

教育における「道」と「術」

2025-05-07

常識における「道」と「術」

2025-04-15

「血圧・血糖値・免疫力について学ぶ」

2025-04-12

経営指針発表会

2025-04-10

無料健康講座のご案内

過去ブログはこちらから

教育における「道」と「術」

カテゴリー 講演会

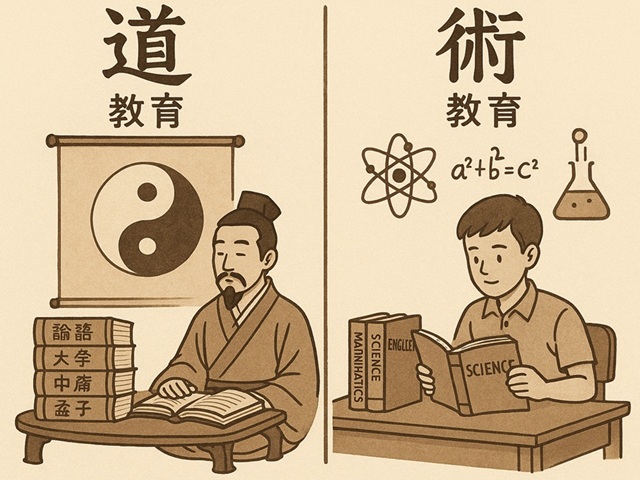

中国古代の教育において、四書五経は基本とされ、儒教の経典の中でも特に重要視されてきました。「四書」とは『論語』『大学』『中庸』『孟子』の四つの書物を指し、「五経」とは『易経』『詩経』『書経』『礼記』『春秋』の五つの書です。中国古典には膨大な文献がありますが、この九つの経典はその中でも代表的なものです。

古代中国の帝王教育から民間の塾の学び、さらには科挙の試験内容に至るまで、すべてがこの四書五経に基づいており、それらは「道」を中心とした教育でした。

一方で、現代の教育を見てみると、数学、理科、化学、外国語、専門知識など、「術(スキル)」に関するものがほとんどです。これらは確かに、社会で職に就くためには役立ちますが、「道」の教育が欠けていると、自分に合わない仕事についても長続きせず、人生の指針を見失うことがあります。

人生観や世界観といった「道」の根本がしっかりと築かれていないまま専門知識を早く詰め込むと、かえって危うい結果を生むこともあります。たとえば、日本のオウム真理教による悲劇のような事例が、それを物語っています。

現在の中国では、こうした反省もあってか、伝統文化や「道」の教育が少しずつ復活し始めています。たとえば、中国医学の認定試験においては、近年、英語など外国語の試験が撤廃されました。これは、技術(術)よりもまず「教え(道)」を重視する流れの一つです。

『易経』繋辞上伝には、こうあります。「形而上者謂之道。形而下者謂之器。」(形(かたち)より上なる者をこれを道と謂い、形より下なる者をこれを器と謂)。すなわち、「目に見えない根本原理を『道』と呼び、目に見える具体的なものを『器』と呼ぶ」のです。

教育においても、まず「道」を教え、そのうえで「器」や「術」を育てることで、初めて真に有用な人材が育つのではないでしょうか。

これから子どもや孫をどのように教育し、何を優先して指導するかを考える際に、この考え方が参考になれば幸いです。今のアメリカ社会の混乱も、「道」の欠如という観点から理解できるのかもしれません。

古代中国の帝王教育から民間の塾の学び、さらには科挙の試験内容に至るまで、すべてがこの四書五経に基づいており、それらは「道」を中心とした教育でした。

一方で、現代の教育を見てみると、数学、理科、化学、外国語、専門知識など、「術(スキル)」に関するものがほとんどです。これらは確かに、社会で職に就くためには役立ちますが、「道」の教育が欠けていると、自分に合わない仕事についても長続きせず、人生の指針を見失うことがあります。

人生観や世界観といった「道」の根本がしっかりと築かれていないまま専門知識を早く詰め込むと、かえって危うい結果を生むこともあります。たとえば、日本のオウム真理教による悲劇のような事例が、それを物語っています。

現在の中国では、こうした反省もあってか、伝統文化や「道」の教育が少しずつ復活し始めています。たとえば、中国医学の認定試験においては、近年、英語など外国語の試験が撤廃されました。これは、技術(術)よりもまず「教え(道)」を重視する流れの一つです。

『易経』繋辞上伝には、こうあります。「形而上者謂之道。形而下者謂之器。」(形(かたち)より上なる者をこれを道と謂い、形より下なる者をこれを器と謂)。すなわち、「目に見えない根本原理を『道』と呼び、目に見える具体的なものを『器』と呼ぶ」のです。

教育においても、まず「道」を教え、そのうえで「器」や「術」を育てることで、初めて真に有用な人材が育つのではないでしょうか。

これから子どもや孫をどのように教育し、何を優先して指導するかを考える際に、この考え方が参考になれば幸いです。今のアメリカ社会の混乱も、「道」の欠如という観点から理解できるのかもしれません。

2025-05-09