2025-11-27

戦術の国・日本、戦略の欠落という永遠の課題

2025-11-26

植物の入退院

2025-11-25

共生社会

2025-11-24

[第10回]札幌市長 秋元克広のさっぽろ未来セミナー

2025-11-22

睡眠不足がもたらす認知機能への深刻な影響

2025-11-21

主食

2025-11-20

食と薬

2025-11-19

医学の根底にあるテーマは哲学である

2025-11-18

予防と治療について

2025-11-17

人間の生命のマクロ世界とミクロ世界とその法則

2025-11-16

第32回日本未病学会学術総会に参加

2025-11-14

西洋医学の判断と限界

2025-11-13

年寄りの健康管理(高血圧)

過去ブログはこちらから

7

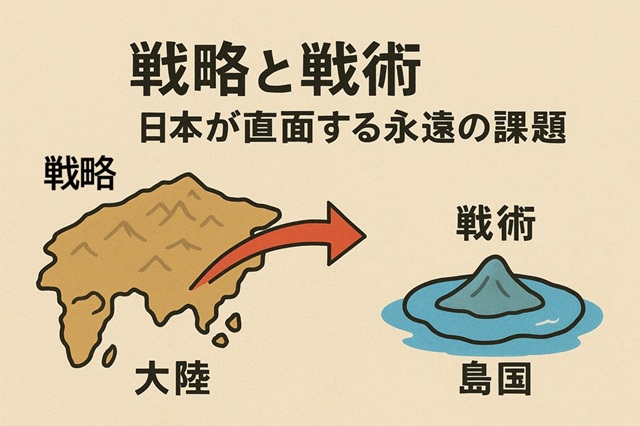

戦術の国・日本、戦略の欠落という永遠の課題

日本ほど「戦術」が得意な国は珍しい。製品の精密さ、サービスの行き届いた心配り、仕事の仕上がりの美しさ——こうした“現場力”は、世界が認める日本の財産だ。

しかし、戦術にすぐれた国ほど、「戦略」を苦手にする傾向がある。日本もその例外ではない。第二次世界大戦における判断ミスや方向性の読み違いは、歴史的にも大きな教訓として語り継がれてきた。

そしてこの「戦略の脆さ」は、現代の外交にも影を落としている。

今回、高市氏による「台湾有事」発言が中国の強い反発を招いた問題も、その一例だ。本来であれば、国益と地域の安定を見据えた冷静で長期的な戦略対話が求められる場面であるにもかかわらず、政治的な発信が単独で前面に出てしまい、結果として外交摩擦を生んでしまった。こうした問題は、できる限り早期に、戦略的かつ丁寧に収束させるべきだ。

日本と中国——複雑に絡み合う歴史的背景

日中関係は、単なる隣国同士の関係とは言い難い。

両国の歴史は、千年以上にわたって文化、経済、思想の交流が積み重なり、互いに影響しながら発展してきた。日本の律令制度、漢字文化、儒教思想など、その基層には中国文明の深い影響が刻まれている。

しかし近代に入ると、両国関係は一転し、緊張と対立の時代に突入する。日清戦争、満州事変、そして第二次世界大戦と、政治・軍事的な衝突の歴史は、中国に深い記憶として残ったままだ。戦後、日本は平和国家として歩む一方、中国は急速な経済発展とともに国際的存在感を高め、両国の立ち位置は再び変化している。

つまり、日中関係は**「文化的な親近感」と「近代の対立記憶」**が複雑に重なった、独特の関係構造を持つ。だからこそ、外交上の発言や政策は、戦術ではなく戦略、つまり長期的な全体観のもとで慎重に設計する必要があるのだ。

小さな島国から、“ワールドの視点”へ

日本が戦略に弱い理由としてよく指摘されるのが、島国ゆえの内向きな心理構造である。外に対して扉を慎重に開く文化は、細部の完成度を高める一方、大局を読む力を弱めることがある。戦術の巧みさが、そのまま国益に直結しないのはそのためだ。

いまこそ日本は、島国の心境を一歩超え、「世界全体を見渡す視野」=“ワールドの視点”を持たねばならない。東アジアの安定、経済圏の再編、価値観の多様化など、国際環境は大きく揺れ動いている。10年後、50年後、そして100年後を見据えた国家戦略が不可欠だ。

冒険心は否定されるべきではない。ただし、勢い任せでは国益を損ねる。求められるのは、細部に強い日本が、ようやく“大局にも強い日本”へと進化していくための、知的で長期的な戦略である。

しかし、戦術にすぐれた国ほど、「戦略」を苦手にする傾向がある。日本もその例外ではない。第二次世界大戦における判断ミスや方向性の読み違いは、歴史的にも大きな教訓として語り継がれてきた。

そしてこの「戦略の脆さ」は、現代の外交にも影を落としている。

今回、高市氏による「台湾有事」発言が中国の強い反発を招いた問題も、その一例だ。本来であれば、国益と地域の安定を見据えた冷静で長期的な戦略対話が求められる場面であるにもかかわらず、政治的な発信が単独で前面に出てしまい、結果として外交摩擦を生んでしまった。こうした問題は、できる限り早期に、戦略的かつ丁寧に収束させるべきだ。

日本と中国——複雑に絡み合う歴史的背景

日中関係は、単なる隣国同士の関係とは言い難い。

両国の歴史は、千年以上にわたって文化、経済、思想の交流が積み重なり、互いに影響しながら発展してきた。日本の律令制度、漢字文化、儒教思想など、その基層には中国文明の深い影響が刻まれている。

しかし近代に入ると、両国関係は一転し、緊張と対立の時代に突入する。日清戦争、満州事変、そして第二次世界大戦と、政治・軍事的な衝突の歴史は、中国に深い記憶として残ったままだ。戦後、日本は平和国家として歩む一方、中国は急速な経済発展とともに国際的存在感を高め、両国の立ち位置は再び変化している。

つまり、日中関係は**「文化的な親近感」と「近代の対立記憶」**が複雑に重なった、独特の関係構造を持つ。だからこそ、外交上の発言や政策は、戦術ではなく戦略、つまり長期的な全体観のもとで慎重に設計する必要があるのだ。

小さな島国から、“ワールドの視点”へ

日本が戦略に弱い理由としてよく指摘されるのが、島国ゆえの内向きな心理構造である。外に対して扉を慎重に開く文化は、細部の完成度を高める一方、大局を読む力を弱めることがある。戦術の巧みさが、そのまま国益に直結しないのはそのためだ。

いまこそ日本は、島国の心境を一歩超え、「世界全体を見渡す視野」=“ワールドの視点”を持たねばならない。東アジアの安定、経済圏の再編、価値観の多様化など、国際環境は大きく揺れ動いている。10年後、50年後、そして100年後を見据えた国家戦略が不可欠だ。

冒険心は否定されるべきではない。ただし、勢い任せでは国益を損ねる。求められるのは、細部に強い日本が、ようやく“大局にも強い日本”へと進化していくための、知的で長期的な戦略である。

2025-11-27