▼日本バックナンバー

2026-02-09

豪雪の札幌における雪対策への提案

2026-02-08

ロータリーフェローズワークショップ

2026-02-05

北国札幌市内の渋滞の体験

2026-02-03

世界における多文化共生と地域づくり

2026-01-31

貧困と戦争

2026-01-30

食事道アワード2025 金賞受賞

2026-01-27

制度と現実

2026-01-26

大雪の札幌の冬

2026-01-25

宮古島の未知の世界

2026-01-24

遠い親戚より近くの他人

2026-01-23

札幌市における外国人との共生に向けた課題― 急増する外国人労働者を念頭に ―

2026-01-06

進化の実験場・ガラパゴス

2026-01-04

伊弥彦神社 正月新春祈願祭

2025-12-25

岡山のかくし寿司

2025-12-20

大忘年会(望念会)

過去ブログはこちらから

FFCテクノロジーによる土づくり ― 土と泥水の触感

カテゴリー 日本

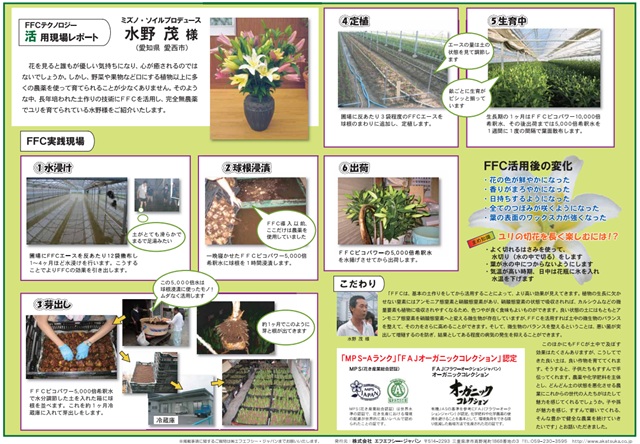

6月3日、FFC活用現場見学ツアーに参加しました。午前中は、愛知県愛西市で花卉栽培を行っている「ミズノ・ソイルプロデュース」様を訪問しました。

代表の水野茂様からは、FFC(機能性水の技術)を活用した土づくりについてお話を伺いました。水野様は、農薬を使わない“人と環境にやさしい農業”を実践しており、無農薬栽培や土づくりにこだわるようになったきっかけ、そしてFFCを導入するに至った経緯など、貴重なお話をしてくださいました。

なお、水野様はこの春、交通事故に遭い、頭蓋骨を三か所骨折、体の数か所にも重傷を負い、車も全損するほどの大事故でした。それでも、FFCパイロゲンの力を活用しながら回復に努められ、今回こうして現場での研修説明ができるまでに回復されたというお話には、深く感動いたしました。

FFCテクノロジーは、水を改質し、その本来の機能を引き出す技術です。以前は農薬を使っていた土から、その農薬成分が水に吸い上げられ、空気中に散布されていたそうですが、農薬をやめたことで空気も良くなったといいます。

二代目の水野さんは、お父様から農業を引き継いだ後、レンコン畑で深刻なトラブルに直面しました。畑のレンコンがすべて腐ってしまい、調査の結果、肥料が原因で病原菌が感染していたことが判明しました。専門家からは農薬による対策を提案されましたが、広大な面積の畑を全面的に殺菌することは現実的ではありませんでした。

そんな中、お父様の代では「水を保ち、病原菌を抑える」というやり方をしていたことを思い出し、試行錯誤の末、専門家の助言のもと、畑に放線菌を導入しました。このことで土壌の保水力を高め、病原菌を抑えることができたそうです。その過程で、FFCテクノロジーの水の特性が大きな役割を果たしました。こうして10年かけて土を改良し、安定した土づくりに成功されたのです。

土づくりの基本は、完熟した有機物(堆肥)を多く入れることにあります。そうすることで、土の「胃袋」(塩基置換容量)が大きくなり、肥料をしっかり抱きかかえて外に流出しにくくなります。その結果、川や周辺環境を汚さない、持続可能な農業が可能となるのです。

水には、「酸化する水」と「命を育む水」の2種類があり、植物には命を育む水を与えなければ、ストレスがかかります。これは人間にも通じることではないでしょうか。

当日、トルコキキョウの元気な姿を確認し、実際に土や水にも触れました。特に畑に保たれていた水に触れた際、その“ツルツル感”には驚きました。中には5cmを超えるタニシがたくさん生息しており、中国ではそれがごちそうになるそうです。土や水に触れた手は、その後もしばらくツルツル感が残っていて、水野さんの畑の特別さを実感しました。

また、同行した前田毅リーダーがビニールの上に普通の塩を載せる実験を行い、皆で味見をしました。その後、同じ塩を畑の上にしばらく置いた後に再び味見をすると、その味の変化は誰の舌にも明らかでした。畑の上に置いた塩は、まろやかで美味しく、エネルギーの変換が体感できる興味深い実験となりました。

このような農家や生産者が増えれば、私たちは安心・安全な食生活を手に入れることができると強く感じました。

代表の水野茂様からは、FFC(機能性水の技術)を活用した土づくりについてお話を伺いました。水野様は、農薬を使わない“人と環境にやさしい農業”を実践しており、無農薬栽培や土づくりにこだわるようになったきっかけ、そしてFFCを導入するに至った経緯など、貴重なお話をしてくださいました。

なお、水野様はこの春、交通事故に遭い、頭蓋骨を三か所骨折、体の数か所にも重傷を負い、車も全損するほどの大事故でした。それでも、FFCパイロゲンの力を活用しながら回復に努められ、今回こうして現場での研修説明ができるまでに回復されたというお話には、深く感動いたしました。

FFCテクノロジーは、水を改質し、その本来の機能を引き出す技術です。以前は農薬を使っていた土から、その農薬成分が水に吸い上げられ、空気中に散布されていたそうですが、農薬をやめたことで空気も良くなったといいます。

二代目の水野さんは、お父様から農業を引き継いだ後、レンコン畑で深刻なトラブルに直面しました。畑のレンコンがすべて腐ってしまい、調査の結果、肥料が原因で病原菌が感染していたことが判明しました。専門家からは農薬による対策を提案されましたが、広大な面積の畑を全面的に殺菌することは現実的ではありませんでした。

そんな中、お父様の代では「水を保ち、病原菌を抑える」というやり方をしていたことを思い出し、試行錯誤の末、専門家の助言のもと、畑に放線菌を導入しました。このことで土壌の保水力を高め、病原菌を抑えることができたそうです。その過程で、FFCテクノロジーの水の特性が大きな役割を果たしました。こうして10年かけて土を改良し、安定した土づくりに成功されたのです。

土づくりの基本は、完熟した有機物(堆肥)を多く入れることにあります。そうすることで、土の「胃袋」(塩基置換容量)が大きくなり、肥料をしっかり抱きかかえて外に流出しにくくなります。その結果、川や周辺環境を汚さない、持続可能な農業が可能となるのです。

水には、「酸化する水」と「命を育む水」の2種類があり、植物には命を育む水を与えなければ、ストレスがかかります。これは人間にも通じることではないでしょうか。

当日、トルコキキョウの元気な姿を確認し、実際に土や水にも触れました。特に畑に保たれていた水に触れた際、その“ツルツル感”には驚きました。中には5cmを超えるタニシがたくさん生息しており、中国ではそれがごちそうになるそうです。土や水に触れた手は、その後もしばらくツルツル感が残っていて、水野さんの畑の特別さを実感しました。

また、同行した前田毅リーダーがビニールの上に普通の塩を載せる実験を行い、皆で味見をしました。その後、同じ塩を畑の上にしばらく置いた後に再び味見をすると、その味の変化は誰の舌にも明らかでした。畑の上に置いた塩は、まろやかで美味しく、エネルギーの変換が体感できる興味深い実験となりました。

このような農家や生産者が増えれば、私たちは安心・安全な食生活を手に入れることができると強く感じました。

2025-06-10