▼その他バックナンバー

2026-02-10

長いフライトの楽しみ

2026-02-07

旅の飛行機代について

2026-02-05

2026年 日本中医協会 特別セミナーのご案内

2026-01-22

宮古島の休暇

2026-01-20

親子は似ているものの世界

2026-01-07

北海道の除雪の楽しみ

2025-12-08

開拓と継承

2025-12-07

第12回 北海道中国会 総会&懇親会

2025-11-03

中国の有人宇宙船「神舟21号」11月1日に打ち上げ成功

2025-11-01

東西文化の相違と社会形成

2025-10-20

理想の人生の模範

2025-10-15

故郷への愛

2025-10-14

黄金の秋・収穫の10月

2025-10-08

観光ラッシュ

2025-10-07

北海道観光機構への表敬訪問

過去ブログはこちらから

東西文化の相違と社会形成

カテゴリー その他

人類の歴史は、東西文化が交流し、時に衝突しながら展開してきた歴史でもあります。中国唐代の壁画には西域・西洋の人々が数多く描かれ、敦煌莫高窟の彩色にも東西文化交流の痕跡が記録されています。東西文化の相違を理解することは、今日の東西社会構造の違いを理解することにもつながります。

一、西洋文化の特徴

西洋社会は、キリスト教をはじめとする「唯一神」への信仰を基盤として発展しました。同じ神を信じない民族や集団は「異教徒」とされ、歴史上、それが排他・征服・戦争の理由になることがありました。この点において、西洋の精神は宗教共同体としての集団主義的性格を持ちます。

一方、社会制度面では個人主義が強く、個人の自由を尊重し、個人間の関係は法律によって調整されます。この仕組みは、発明・技術・思想が自由に発展しやすい環境を生み、同時に競争と対立、国家の分立性(ヨーロッパに小国が多いこと)にもつながりました。

西洋哲学は、人間を「性悪」と前提し、規則と法によって秩序を維持する社会観が生まれたといえます。

二、東洋文化の特徴

東洋、特に中国文化は、天・地・人の調和を重視してきました。

荀子は言います。「人には気があり生命があり知恵がある、さらに義を備えている。だからこそ人は万物の中で最も尊い。」孔子は「天に在っては『道』、地に在っては『徳』、人に在っては『仁』」と語り、人間の内面の「仁」を人格的神性とみなし、人そのものの内に道を見ました。儒教の「修身齐家治国平天下」もその代表です。

東洋は精神的には高度な「個の自立」を理想としつつ、歴史的には倫理・道徳に基づく集団社会を築きました。

中国は一貫して広大な統一国家であり、道徳による秩序維持が社会を支えています。

ここで「人は性善」とする思想が力を持ちます。行動は外在的な法ではなく、内在的な道徳によって規制されるべきだと考えるのです。

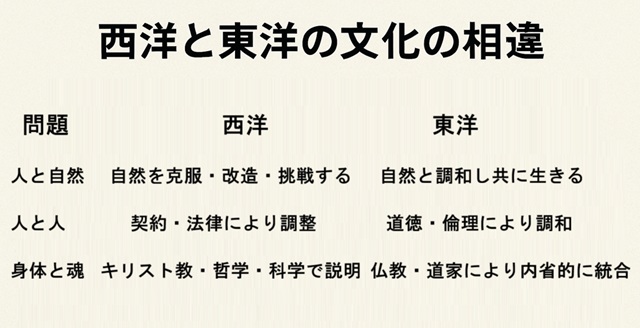

三、文化の核心:人・自然・身体と心

文化が最終的に扱う問いは三つにまとめられます。

問題 西洋 東洋

人と自然 自然を克服・改造・挑戦する 自然と調和し共に生きる

人と人 契約・法律により調整 道徳・倫理により調和

身体と魂 キリスト教・哲学・後に科学で説明 仏教・道家により内省的に統合

西洋は自然環境が厳しく、闘争・競争を通じて発展し、

東洋は農耕文明として、人と人の関係から社会秩序と家族倫理を発達させました。

そのため、中国語には父母・兄弟・姉妹・伯叔・姑姨・婶舅・堂表・甥侄など細やかな人間関係の呼称体系があります。一方、西洋語では brother / sister 程度で、父系・母系の区別はほとんどありません。

四、現代世界:再び東西文化の対話へ

「アメリカ優先」と「人類運命共同体」の対立も、根には東西文明の思考基盤の差があります。

しかし、五千年の中国文明は、外来文化を吸収し、新たに再構築する力を持っています。仏教が中国に入り、禅宗へと変容したことはその代表例です。

今日、東西文化の融合は、世界大同へ近づく重要な鍵となります。

荀子の言葉を再び引用します。

人は群れなければ生きられない。だが、群れに秩序がなければ争いが生じる。秩序は「分」によって生まれ、「分」は「義」によって成り立つ。義があるところに和があり、和があるところに力が生まれる。「力不若牛,走不若馬,而牛馬為用,何也?曰:人能群,彼不能群也。人何以能群?曰:分。分何以能行?曰:義。故義以分則和,和則一,一則多力,多力則強,強則勝物……故人生不能無群,群而無分則爭,爭則亂,亂則離,離則弱,弱則不能勝物。」(《荀子·王制篇》)

これは現代においても、人類共存の哲学的指針となり得るものです。

一、西洋文化の特徴

西洋社会は、キリスト教をはじめとする「唯一神」への信仰を基盤として発展しました。同じ神を信じない民族や集団は「異教徒」とされ、歴史上、それが排他・征服・戦争の理由になることがありました。この点において、西洋の精神は宗教共同体としての集団主義的性格を持ちます。

一方、社会制度面では個人主義が強く、個人の自由を尊重し、個人間の関係は法律によって調整されます。この仕組みは、発明・技術・思想が自由に発展しやすい環境を生み、同時に競争と対立、国家の分立性(ヨーロッパに小国が多いこと)にもつながりました。

西洋哲学は、人間を「性悪」と前提し、規則と法によって秩序を維持する社会観が生まれたといえます。

二、東洋文化の特徴

東洋、特に中国文化は、天・地・人の調和を重視してきました。

荀子は言います。「人には気があり生命があり知恵がある、さらに義を備えている。だからこそ人は万物の中で最も尊い。」孔子は「天に在っては『道』、地に在っては『徳』、人に在っては『仁』」と語り、人間の内面の「仁」を人格的神性とみなし、人そのものの内に道を見ました。儒教の「修身齐家治国平天下」もその代表です。

東洋は精神的には高度な「個の自立」を理想としつつ、歴史的には倫理・道徳に基づく集団社会を築きました。

中国は一貫して広大な統一国家であり、道徳による秩序維持が社会を支えています。

ここで「人は性善」とする思想が力を持ちます。行動は外在的な法ではなく、内在的な道徳によって規制されるべきだと考えるのです。

三、文化の核心:人・自然・身体と心

文化が最終的に扱う問いは三つにまとめられます。

問題 西洋 東洋

人と自然 自然を克服・改造・挑戦する 自然と調和し共に生きる

人と人 契約・法律により調整 道徳・倫理により調和

身体と魂 キリスト教・哲学・後に科学で説明 仏教・道家により内省的に統合

西洋は自然環境が厳しく、闘争・競争を通じて発展し、

東洋は農耕文明として、人と人の関係から社会秩序と家族倫理を発達させました。

そのため、中国語には父母・兄弟・姉妹・伯叔・姑姨・婶舅・堂表・甥侄など細やかな人間関係の呼称体系があります。一方、西洋語では brother / sister 程度で、父系・母系の区別はほとんどありません。

四、現代世界:再び東西文化の対話へ

「アメリカ優先」と「人類運命共同体」の対立も、根には東西文明の思考基盤の差があります。

しかし、五千年の中国文明は、外来文化を吸収し、新たに再構築する力を持っています。仏教が中国に入り、禅宗へと変容したことはその代表例です。

今日、東西文化の融合は、世界大同へ近づく重要な鍵となります。

荀子の言葉を再び引用します。

人は群れなければ生きられない。だが、群れに秩序がなければ争いが生じる。秩序は「分」によって生まれ、「分」は「義」によって成り立つ。義があるところに和があり、和があるところに力が生まれる。「力不若牛,走不若馬,而牛馬為用,何也?曰:人能群,彼不能群也。人何以能群?曰:分。分何以能行?曰:義。故義以分則和,和則一,一則多力,多力則強,強則勝物……故人生不能無群,群而無分則爭,爭則亂,亂則離,離則弱,弱則不能勝物。」(《荀子·王制篇》)

これは現代においても、人類共存の哲学的指針となり得るものです。

2025-11-01