▼その他バックナンバー

2025-04-21

西洋絵画と中国伝統絵画における視点と視線

2025-04-20

治国の先人の知恵

2025-04-17

ファーウェイ、三進法コンピューティングの新特許を登録

2025-04-11

第400回「舞劇『朱鷺』-Toki-」

2025-04-09

2025‐26年度 新米山記念奨学生 歓迎懇親会

2025-04-07

中国、昨年の平均寿命を発表

2025-03-21

和製英語(Japanese English)と中式英語(Chinglish)

2025-03-13

第四回チャイナフェスティバル札幌2025

2025-03-12

北海道開拓の歴史を学び、未来を考える

2025-03-10

晴れ男

2025-03-08

交流と感謝

2025-03-05

観梅(かんばい)の裏話

2025-03-04

「鉄打」の意味

2025-03-03

親子旅

2025-03-01

漢字と脳とAI①

過去ブログはこちらから

西洋絵画と中国伝統絵画における視点と視線

カテゴリー その他

西洋絵画(特に油絵)は、焦点透視(透視図法)を用いて描かれます。これは、視点(焦点)が一つ存在し、すべての線がその視点に向かって収束する描法です。この方法は人間の目の見え方に近く、遠くのものが小さく見えるため、奥行きや空間の広がりをリアルに表現できます。建築画、風景画、CGなどでもよく用いられ写実性に優れた描写が可能ですが、寸法や角度が正確に描けないため、設計図面には適しません。この視点では「点」が強調されます。

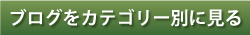

たとえば、パリのルーヴル美術館に所蔵されている最も大きな絵画の一つ、ルイ・ダヴィッド(1748〜1825年)の《皇帝ナポレオン一世と皇妃ジョセフィーヌの戴冠式》では、前面の人物は鮮明に描かれていても、後方の人物は小さくなり、視線から遠ざかるにつれて見えにくくなります。

一方、中国の伝統絵画では、正交透視(平行投影)が用いられます。投影線がすべて平行で、遠くのものも近くのものも同じ大きさで描かれるため、遠近感は生まれにくいものの、寸法は正確です。この技法は建築図や機械設計図など、正確さが求められる場面でも用いられました。

中国絵画では、視点が固定されず、視線が画面内を自由に動いていくように構成されています。つまり、点から面へと展開しながら、時間や空間、さらには人間の精神性までも描き出すのです。視点が移動することで、遠近に関係なく人物や風景が等しい大きさで描かれ、観る者が絵の中を「旅する」ような感覚を生み出します。これは「点」から「線」へと視野を広げ、二次元の中に時間軸を組み込むことで、高次元の世界を表現する方法とも言えるでしょう。

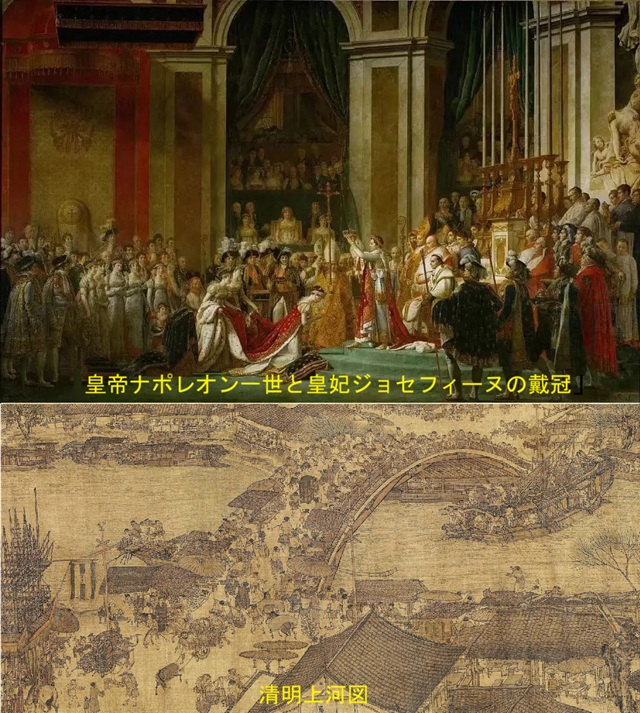

その代表例が、北京・故宮博物院に所蔵される《清明上河図(せいめいじょうかず)》です。これは北宋時代の画家・張択端(ちょうたくたん)による作品で、1100年頃に制作されました。全長5.28メートルの画巻には、当時の都・開封の城内外の賑わいが緻密に描かれており、当時の市民生活や風景が豊かに再現されています。

「張択端が私たちに伝える北宋の空気は、一時の温もりであり、悠久の記憶でもある。春の天気が変わりやすく、秋の実りの後には霜が降りるように、栄えるものは必ず滅びるというのが歴史の法則だが、《清明上河図》の中に流れる空気はあまりに心地よく、当時の権力者たちが盛者必衰の理を忘れてしまったのも無理はない。残念ながら彼らは冬の陽光を約束されてはいなかった。北宋の栄華は、北方の異民族・金による侵略がもたらした厳寒にさらされ、《清明上河図》という美しい小さな琥珀の中に凍結し、そうして初めて永遠の命を得たのである。」(北京故宮博物院・余輝より)

このような時間軸を含んだ表現は、牧野富太郎の植物画にも見ることができます。彼の作品は、植物の一生を一枚の紙の上に描き出し、二次元という限られた媒体から植物という生命体の高次元性を描いています。

東洋の絵画は、西洋絵画とは異なる視野の広がりを持ち、単なる写実を超えて、時空や心情まで含めた深い世界を表現してきたのです。

たとえば、パリのルーヴル美術館に所蔵されている最も大きな絵画の一つ、ルイ・ダヴィッド(1748〜1825年)の《皇帝ナポレオン一世と皇妃ジョセフィーヌの戴冠式》では、前面の人物は鮮明に描かれていても、後方の人物は小さくなり、視線から遠ざかるにつれて見えにくくなります。

一方、中国の伝統絵画では、正交透視(平行投影)が用いられます。投影線がすべて平行で、遠くのものも近くのものも同じ大きさで描かれるため、遠近感は生まれにくいものの、寸法は正確です。この技法は建築図や機械設計図など、正確さが求められる場面でも用いられました。

中国絵画では、視点が固定されず、視線が画面内を自由に動いていくように構成されています。つまり、点から面へと展開しながら、時間や空間、さらには人間の精神性までも描き出すのです。視点が移動することで、遠近に関係なく人物や風景が等しい大きさで描かれ、観る者が絵の中を「旅する」ような感覚を生み出します。これは「点」から「線」へと視野を広げ、二次元の中に時間軸を組み込むことで、高次元の世界を表現する方法とも言えるでしょう。

その代表例が、北京・故宮博物院に所蔵される《清明上河図(せいめいじょうかず)》です。これは北宋時代の画家・張択端(ちょうたくたん)による作品で、1100年頃に制作されました。全長5.28メートルの画巻には、当時の都・開封の城内外の賑わいが緻密に描かれており、当時の市民生活や風景が豊かに再現されています。

「張択端が私たちに伝える北宋の空気は、一時の温もりであり、悠久の記憶でもある。春の天気が変わりやすく、秋の実りの後には霜が降りるように、栄えるものは必ず滅びるというのが歴史の法則だが、《清明上河図》の中に流れる空気はあまりに心地よく、当時の権力者たちが盛者必衰の理を忘れてしまったのも無理はない。残念ながら彼らは冬の陽光を約束されてはいなかった。北宋の栄華は、北方の異民族・金による侵略がもたらした厳寒にさらされ、《清明上河図》という美しい小さな琥珀の中に凍結し、そうして初めて永遠の命を得たのである。」(北京故宮博物院・余輝より)

このような時間軸を含んだ表現は、牧野富太郎の植物画にも見ることができます。彼の作品は、植物の一生を一枚の紙の上に描き出し、二次元という限られた媒体から植物という生命体の高次元性を描いています。

東洋の絵画は、西洋絵画とは異なる視野の広がりを持ち、単なる写実を超えて、時空や心情まで含めた深い世界を表現してきたのです。

2025-04-21