▼生活の知恵バックナンバー

2025-09-10

濃縮パイロゲン × 豆乳のおすすめアレンジ

2025-09-08

爪のケア

2025-09-06

札幌市倫理法人会 キックオフ会と快気祝い

2025-08-25

冷えと下痢

2025-08-24

電気自動車体験

2025-08-12

早起きは三文の徳(得)

2025-08-12

故郷の味

2025-08-03

健康の連鎖

2025-07-22

暑い時の食べ物

2025-07-12

糖尿病患者の食事管理と意識の大切さ

2025-06-14

目標達成

2025-06-09

珪素と高血圧、そして動植物の変化

2025-05-31

人生の四つの時間

2025-05-27

時差ボケを乗り越える秘訣

2025-04-29

佐藤大輔教授から学んだ「経営の真髄」を健康に生かす

過去ブログはこちらから

佐藤大輔教授から学んだ「経営の真髄」を健康に生かす

カテゴリー 生活の知恵

北海学園大学大学院経営学部の佐藤大輔教授による講演を聴きました。

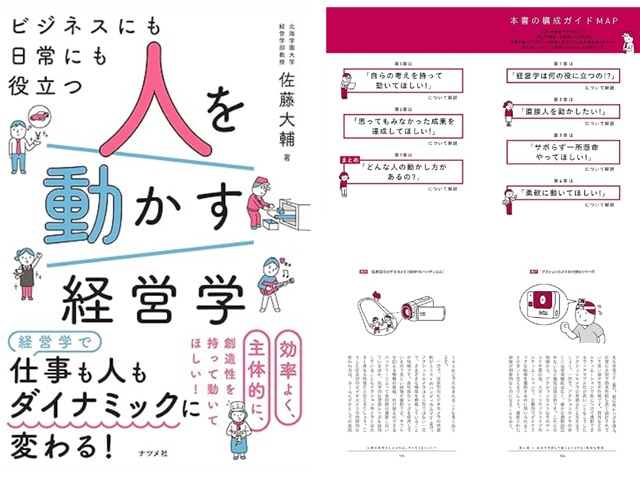

先生が5月12日発売予定の新刊『人を動かす経営学』(ナツメ社)で語る「経営の真髄」は、「物と人」というキーワードに集約されます。

講演では、経営とは「作る行為」と「買う行為」で成り立つ、と非常にわかりやすく説明されました。

経営は「人」の学問であり、経済のように「お金」だけを扱う学問とは異なります。経営では、人とお金の関係を最も重視するのだと教わりました。

個人経営なら一人で完結しますが、人を雇うと「管理」という行為が生まれます。

管理とは、人を受動的に動かす仕組みであり、理解を求めなくても行動させることができます。そのメリットは、同じ基準で効率よく動かせる点です。

しかし一方で、管理には限界もあります。目標以上の努力は引き出せず、さらに大きな問題として「不正」が必ず発生してしまうのです。どんなに規則を厳しくしても、不正を完全にゼロにすることはできません。

そこで佐藤教授が提唱するのが「マネジメント」です。

単なる管理(受動的)ではなく、自ら考え行動する「能動的」「自律的」な人を育てるためには、まず「理解」が必要です。

勉強して、理解して、自ら行動できるよう促す。そうすることで、決められた枠を超える成果が生まれます。

理屈を理解し、「なぜやるのか」という価値を見出し、動機づけられた人は、自己実現を目指す経済人になります。

また、実際に行動して成果を感じ、「やりたい」と思える実感を積み重ねることで、共感できる社会人へと成長します。

共感を育むには、イメージやストーリーがとても重要です。

佐藤教授のお話を聞きながら、私は「患者さんの健康を支えるマネジメント」の大切さにも思い至りました。

もし「人生の経営目標は健康」であるなら、単なる「健康管理」だけではうまくいきません。

これからは「健康マネジメント」という視点が、医療の現場に必要になってくるでしょう。

患者さん自身が健康行動に踏み出せるように、共感できるイメージやストーリーをつくること――それが、これからの診療院の大切な仕事になると感じました。

先生が5月12日発売予定の新刊『人を動かす経営学』(ナツメ社)で語る「経営の真髄」は、「物と人」というキーワードに集約されます。

講演では、経営とは「作る行為」と「買う行為」で成り立つ、と非常にわかりやすく説明されました。

経営は「人」の学問であり、経済のように「お金」だけを扱う学問とは異なります。経営では、人とお金の関係を最も重視するのだと教わりました。

個人経営なら一人で完結しますが、人を雇うと「管理」という行為が生まれます。

管理とは、人を受動的に動かす仕組みであり、理解を求めなくても行動させることができます。そのメリットは、同じ基準で効率よく動かせる点です。

しかし一方で、管理には限界もあります。目標以上の努力は引き出せず、さらに大きな問題として「不正」が必ず発生してしまうのです。どんなに規則を厳しくしても、不正を完全にゼロにすることはできません。

そこで佐藤教授が提唱するのが「マネジメント」です。

単なる管理(受動的)ではなく、自ら考え行動する「能動的」「自律的」な人を育てるためには、まず「理解」が必要です。

勉強して、理解して、自ら行動できるよう促す。そうすることで、決められた枠を超える成果が生まれます。

理屈を理解し、「なぜやるのか」という価値を見出し、動機づけられた人は、自己実現を目指す経済人になります。

また、実際に行動して成果を感じ、「やりたい」と思える実感を積み重ねることで、共感できる社会人へと成長します。

共感を育むには、イメージやストーリーがとても重要です。

佐藤教授のお話を聞きながら、私は「患者さんの健康を支えるマネジメント」の大切さにも思い至りました。

もし「人生の経営目標は健康」であるなら、単なる「健康管理」だけではうまくいきません。

これからは「健康マネジメント」という視点が、医療の現場に必要になってくるでしょう。

患者さん自身が健康行動に踏み出せるように、共感できるイメージやストーリーをつくること――それが、これからの診療院の大切な仕事になると感じました。

2025-04-29