▼生活の知恵バックナンバー

2026-02-02

ニュース「米国のがん死亡率は着実に減少している」について

2026-01-18

古代中国人の法則は、どのようにして生まれたのか

2026-01-14

中華料理の美味しさの秘訣

2026-01-10

テック界の巨人たちが予測するAIの未来と医療

2026-01-08

AIで何ができるの?仕事に使えるの?

2026-01-02

最強の心理暗示 ― 哲学的宣言 ―

2026-01-01

新年賀正

2025-12-31

あっという間の年末、来年の運勢について

2025-10-11

中国文化に見る“進数”の知恵

2025-09-10

濃縮パイロゲン × 豆乳のおすすめアレンジ

2025-09-08

爪のケア

2025-09-06

札幌市倫理法人会 キックオフ会と快気祝い

2025-08-25

冷えと下痢

2025-08-24

電気自動車体験

2025-08-12

早起きは三文の徳(得)

過去ブログはこちらから

学習の本意を理解できましたか?

カテゴリー 生活の知恵

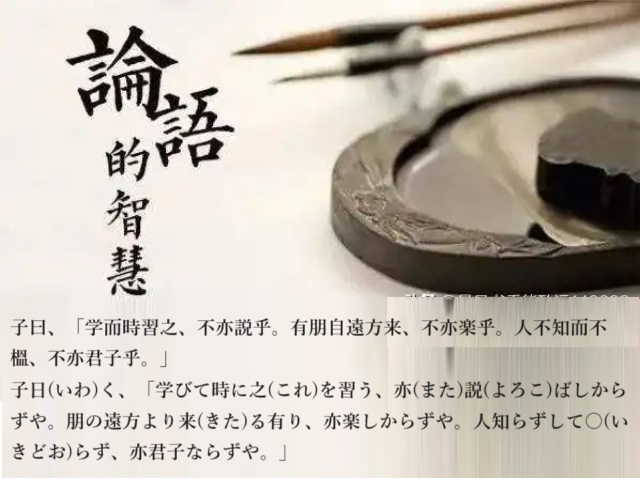

論語の教えは、「子曰。学而時習之。不亦悦乎。」(「学び、時にそれを習う。これを喜ばざるありや。」)から始まります。この言葉から、「学習」という言葉が生まれ、学習の本質を理解するには、論語の原文を勉強する必要があります。

「学」は動詞であり、学ぶことを指します。学ぶ場所は学校であり、学ぶ子供は学童、学ぶ先輩は学長などと言います。学ぶことは知識を得ることです。

「習」は実践や復習、予習、実習などを意味する動詞です。

現代の学習は授業を受けることに留まっており、本来の学習の意味を半分しか満たしていません。真の学習とは、授業を受けた後に実践することです。知識を応用することです。

現代社会は知識が溢れており、知識を持つことだけが重要ではなく、それを応用し知恵へと昇華させることが肝要です。知識から知恵へと昇華するためには、実践を繰り返すことが不可欠です。実践を通じて能力を発揮し、技術を磨き、一人前になるのです。

知識から知恵へと昇華するプロセスは文化と呼ばれます。文は文明の始まりであり、化は変化の過程を指します。教育の目的は教化であり、人を教え導くことです。

食べ物が身体にとって重要なのと同様に、学習は大脳にとって重要です。学習し実践しなければ、知識は消化されずエネルギーになりません。

「習い」は慣れることを指し、それが習慣となります。中国の諺に「習以為常」(習い性となる)があり、繰り返し行うことで不慣れなことでも慣れることができます。温故知新も同様であり、学習は知識から知恵への過程です。これを実現できれば、楽しいことです。

「学」は動詞であり、学ぶことを指します。学ぶ場所は学校であり、学ぶ子供は学童、学ぶ先輩は学長などと言います。学ぶことは知識を得ることです。

「習」は実践や復習、予習、実習などを意味する動詞です。

現代の学習は授業を受けることに留まっており、本来の学習の意味を半分しか満たしていません。真の学習とは、授業を受けた後に実践することです。知識を応用することです。

現代社会は知識が溢れており、知識を持つことだけが重要ではなく、それを応用し知恵へと昇華させることが肝要です。知識から知恵へと昇華するためには、実践を繰り返すことが不可欠です。実践を通じて能力を発揮し、技術を磨き、一人前になるのです。

知識から知恵へと昇華するプロセスは文化と呼ばれます。文は文明の始まりであり、化は変化の過程を指します。教育の目的は教化であり、人を教え導くことです。

食べ物が身体にとって重要なのと同様に、学習は大脳にとって重要です。学習し実践しなければ、知識は消化されずエネルギーになりません。

「習い」は慣れることを指し、それが習慣となります。中国の諺に「習以為常」(習い性となる)があり、繰り返し行うことで不慣れなことでも慣れることができます。温故知新も同様であり、学習は知識から知恵への過程です。これを実現できれば、楽しいことです。

2024-04-02