▼生活の知恵バックナンバー

2026-01-18

古代中国人の法則は、どのようにして生まれたのか

2026-01-14

中華料理の美味しさの秘訣

2026-01-10

テック界の巨人たちが予測するAIの未来と医療

2026-01-08

AIで何ができるの?仕事に使えるの?

2026-01-02

最強の心理暗示 ― 哲学的宣言 ―

2026-01-01

新年賀正

2025-12-31

あっという間の年末、来年の運勢について

2025-10-11

中国文化に見る“進数”の知恵

2025-09-10

濃縮パイロゲン × 豆乳のおすすめアレンジ

2025-09-08

爪のケア

2025-09-06

札幌市倫理法人会 キックオフ会と快気祝い

2025-08-25

冷えと下痢

2025-08-24

電気自動車体験

2025-08-12

早起きは三文の徳(得)

2025-08-12

故郷の味

過去ブログはこちらから

冬至の養生陰陽

カテゴリー 生活の知恵

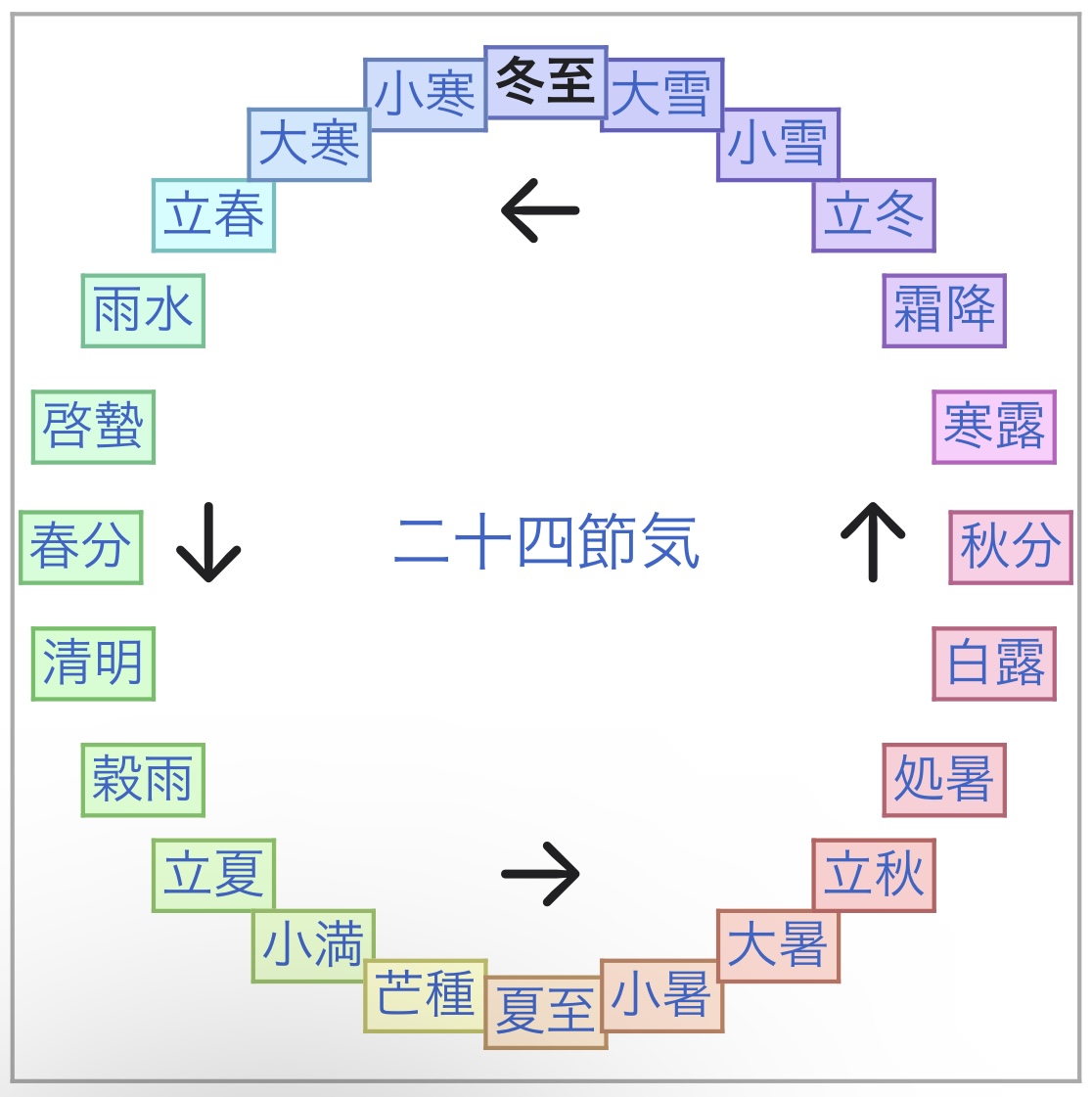

11月22日、冬至、北半球では太陽の南中高度が最も低く、一年の間で昼が最も短く夜が最も長くなる日(南半球では逆転する)です。これから昼は長くなり、陰極に至る、一陽が生まれ成長が始まります。中国の旧暦で、一番大事にする節気です。陽気が始まるときに、もっとも重要な時期で、種まきと同じ、タイミングをつかみ、身体の陽気が生まれ育ち、持病を持っている方も、回復のポイントでしょう。難病奇病の方、冬至を過ぎたら、治って来る傾向が臨床医の実感です。

日本ではかぼちゃを食べ、柚湯をする習慣で、中国では、餃子やワンタンを食べる習慣があります。冬の陽気は「蔵」(貯蔵する)という漢字を使います。外出するときに、三首(肩首、手首、足首)の防寒措置、大量の汗(激しい運動・キツイ労働など)を出さないこと、暴飲暴食(陽気を消耗する)を避けること、感情の激しくすることを避け、背中に太陽を浴びる、背中かっさ、お灸などの養生をする、羊肉を餃子の餡にして食べるなど、長芋や栗など食材を積極的に取り入れるほど、陽気と人気を補います。

冬至(とうじ、英: winter solstice)は、二十四節気の第22。天文・平気法・周正などの節切りでは第1となり、暦法上は冬至で1年間の干支が切り替わる[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]。夏正では第22となる。北半球ではこの日が一年で最も日の出から日没までの時間が短い。旧暦11月に存在するが、周代などの王朝では冬至の存在する子月を1月とし、子月後半の最初である冬至を1年の始まりとし、冬至前日を大晦日としていた(子後半で始まり、子前半で終わる)。(Wikipediaより)

日本ではかぼちゃを食べ、柚湯をする習慣で、中国では、餃子やワンタンを食べる習慣があります。冬の陽気は「蔵」(貯蔵する)という漢字を使います。外出するときに、三首(肩首、手首、足首)の防寒措置、大量の汗(激しい運動・キツイ労働など)を出さないこと、暴飲暴食(陽気を消耗する)を避けること、感情の激しくすることを避け、背中に太陽を浴びる、背中かっさ、お灸などの養生をする、羊肉を餃子の餡にして食べるなど、長芋や栗など食材を積極的に取り入れるほど、陽気と人気を補います。

冬至(とうじ、英: winter solstice)は、二十四節気の第22。天文・平気法・周正などの節切りでは第1となり、暦法上は冬至で1年間の干支が切り替わる[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]。夏正では第22となる。北半球ではこの日が一年で最も日の出から日没までの時間が短い。旧暦11月に存在するが、周代などの王朝では冬至の存在する子月を1月とし、子月後半の最初である冬至を1年の始まりとし、冬至前日を大晦日としていた(子後半で始まり、子前半で終わる)。(Wikipediaより)

2022-12-23