2025-04-06

「読万巻書 行万里路」(万巻の書 千里の道)からAIを理解する

2025-04-05

13年ぶりの再会(事故後遺症:鞭打ち症)

2025-04-04

病は気から

2025-04-03

西洋医学と中国医学の身体への視点の違い

2025-04-02

健康と疾病の違いとは?

2025-04-01

健康への縁と行動力(すい臓がん)

2025-03-31

五回目の健康講演

2025-03-30

視力障害の体験(虚血性視神経症)

2025-03-29

若者の健康意識について

2025-03-28

西遊記の人物説明③

2025-03-27

西遊記の人物説明②

2025-03-26

西遊記の人物説明①

2025-03-25

「回らない首が直った」(頚椎症)

2025-03-24

教育への個人投資と国の発展

2025-03-23

四歳児の貧困原因解説

過去ブログはこちらから

3

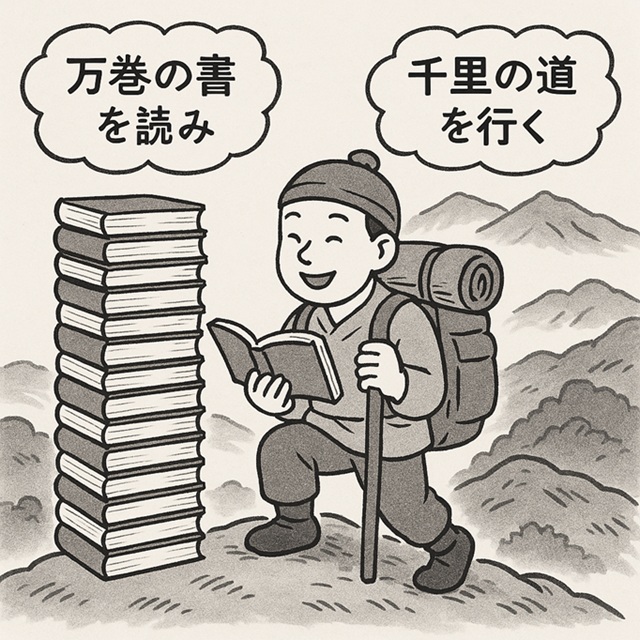

「読万巻書 行万里路」(万巻の書 千里の道)からAIを理解する

中国の諺「読万巻書 行万里路(讀萬卷書,行萬里路)」は、明代の文人・董其昌の著書『華覚』に由来します。これは「多くの書を読むことで知識を得るだけでなく、自らの足で旅をして実体験を積むことで、視野を広げ、自己理解を深める」という意味で使われています。日本では、明治・大正期の文人画家であり儒学者でもあった富岡鉄斎が、座右の銘として「万巻の書を読み、千里の道を行く」を掲げていたことで知られています。

この諺「万巻の書 千里の道」は、現代におけるAI(人工知能)の機能と未来の可能性を考えるうえで、非常に示唆に富んだ表現だと思います。

AIの発展に対して、多くの人が将来の不安を抱いています。仕事が奪われ、生活が脅かされ、人間の役割がAIに取って代わられるのではという悲観的な見方もあります。しかし私は、この諺こそがAIと人間の根本的な違いを示しており、過剰な不安は不要だと考えています。

AIの最大の強みは「学習能力」です。人間は一生のうちに読める本の量に限りがありますが、AIはインターネット上にある膨大な情報を瞬時に読み取り、蓄積することが可能です。その点では確かに人間を上回ります。ただし、その中にはフェイクニュースや誤情報も含まれており、AIはそれを正確に見分ける能力にはまだ限界があります。間違った情報も「データ」として蓄積されてしまうため、それが誤った判断につながる危険性もあります。

また、AIの学習の出発点は、ネット上に登録された情報に限られます。しかし、世の中にはネットに登録されていない情報や、特に歴史的な資料など未整理・未公開のものが数多く存在します。こうした情報は、現在のAIではアクセスも学習もできません。

このように考えると、「万巻の書 千里の道」の諺が示す通り、本を読むだけでは不十分であり、自らの足で「道を行く」=実際に体験することが不可欠です。これこそが人間がAIを超える重要な要素です。

人間は「千里の道を行く」中で、五感すべてを使って情報を集め、それを総合的に判断し、「知識」から「知恵」へと昇華させます。目で見る、耳で聞く、鼻で匂いを嗅ぐ、手足や皮膚で環境を感じる──こうした感覚的な経験の積み重ねが人間の成長を促し、AIには真似できない領域です。AIが人間のように思考し行動するには、まだ長い道のりがあります。もちろん将来的に、人間の行動パターンを模倣し、部分的に能力を超える可能性もあるでしょう。

先日、「病は気から」という日本の諺のイメージ図をChatGPTに依頼した際、最初は「コンテンツポリシーに違反するため生成できません」と断られました。しかし、次に「日本の諺『病は気から』のイメージ図を簡単にお願いします」と表現を変えて依頼すると、きちんと画像を生成してくれました。

このことからも分かるように、AIは「規定」を厳密に読み取りますが、表現の仕方や文脈によって反応が変わることがあります。だからこそ、AIに対して過度に不安を抱くのではなく、その特性を理解し、上手に活用していくことが、これからの生活に大きな助けとなるのです。

この諺「万巻の書 千里の道」は、現代におけるAI(人工知能)の機能と未来の可能性を考えるうえで、非常に示唆に富んだ表現だと思います。

AIの発展に対して、多くの人が将来の不安を抱いています。仕事が奪われ、生活が脅かされ、人間の役割がAIに取って代わられるのではという悲観的な見方もあります。しかし私は、この諺こそがAIと人間の根本的な違いを示しており、過剰な不安は不要だと考えています。

AIの最大の強みは「学習能力」です。人間は一生のうちに読める本の量に限りがありますが、AIはインターネット上にある膨大な情報を瞬時に読み取り、蓄積することが可能です。その点では確かに人間を上回ります。ただし、その中にはフェイクニュースや誤情報も含まれており、AIはそれを正確に見分ける能力にはまだ限界があります。間違った情報も「データ」として蓄積されてしまうため、それが誤った判断につながる危険性もあります。

また、AIの学習の出発点は、ネット上に登録された情報に限られます。しかし、世の中にはネットに登録されていない情報や、特に歴史的な資料など未整理・未公開のものが数多く存在します。こうした情報は、現在のAIではアクセスも学習もできません。

このように考えると、「万巻の書 千里の道」の諺が示す通り、本を読むだけでは不十分であり、自らの足で「道を行く」=実際に体験することが不可欠です。これこそが人間がAIを超える重要な要素です。

人間は「千里の道を行く」中で、五感すべてを使って情報を集め、それを総合的に判断し、「知識」から「知恵」へと昇華させます。目で見る、耳で聞く、鼻で匂いを嗅ぐ、手足や皮膚で環境を感じる──こうした感覚的な経験の積み重ねが人間の成長を促し、AIには真似できない領域です。AIが人間のように思考し行動するには、まだ長い道のりがあります。もちろん将来的に、人間の行動パターンを模倣し、部分的に能力を超える可能性もあるでしょう。

先日、「病は気から」という日本の諺のイメージ図をChatGPTに依頼した際、最初は「コンテンツポリシーに違反するため生成できません」と断られました。しかし、次に「日本の諺『病は気から』のイメージ図を簡単にお願いします」と表現を変えて依頼すると、きちんと画像を生成してくれました。

このことからも分かるように、AIは「規定」を厳密に読み取りますが、表現の仕方や文脈によって反応が変わることがあります。だからこそ、AIに対して過度に不安を抱くのではなく、その特性を理解し、上手に活用していくことが、これからの生活に大きな助けとなるのです。

2025-04-06