2025-12-22

勉強になる学会

2025-12-21

腸内細菌に関する新たな知見

2025-12-20

大忘年会(望念会)

2025-12-19

健康の実感

2025-12-18

100回施療記念(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)

2025-12-17

中年女性にとっての朗報(老化?)

2025-12-16

生命とエネルギー

2025-12-15

次元と共鳴

2025-12-14

我が家とFFCパイロゲン

2025-12-13

地震と準備

2025-12-12

命と気持ち(骨軟部腫瘍(肉腫))

2025-12-11

中国医学と哲学②

2025-12-10

中国医学と哲学①

2025-12-09

病気と元気 ― 同じ「気」から生まれるもの

2025-12-08

開拓と継承

過去ブログはこちらから

2

黄帝内経に学ぶ伝統的な食事法

『漢書・郊祀志』には、「王者以民為天、而民以食為天」(王者は民を天とし、民は食を天とする)と記されています。この言葉は、国を治める者にとって民が最重要であり、民にとっては食が最も大切であることを示しています。

中国医学の古典『黄帝内経』には、食事に関する詳細な議論が展開されています。「何を食べるか」「どのように食べるか」「いつ食べるか」「どれくらい食べるか」について具体的な指導がなされており、これを守れば健康と長寿を実現できるとされています。以下、その要点を解説します。

1. 何を食べるか

『黄帝内経』「素問」臓気法時論篇第二十二には、「五穀為養、五果為助、五畜為益、五菜為充、気味合而服之、以補益精気」という記述があります。主食として五穀を重視し、東洋の伝統的な食事では玄米ご飯が主食とされています。この主食を守ることが健康の基盤となります。日本でも沖縄の医療現場で玄米を取り入れる医師が評価されているように、主食選びが重要です。

2. どのように食べるか

『素問』生気通天論には「陰之所生、本在五味。陰之五宮、傷在五味」とあり、身体(陰)は五臓六腑から成り立ち、それを支えるのが五味(酸・甘・苦・辛・鹹)であると述べられています。正しい五味の摂取は健康の要であり、過剰摂取は逆に健康を害します。

以下は過剰摂取による影響の一例です:

酸:肝気を損じ、脾気を絶つ

甘:腎気の不調や骨の痛みを引き起こす

苦:皮膚の乾燥や胃気の負担を増す

五味をバランスよく摂取することが、五臓六腑の調和を保つ鍵となります。

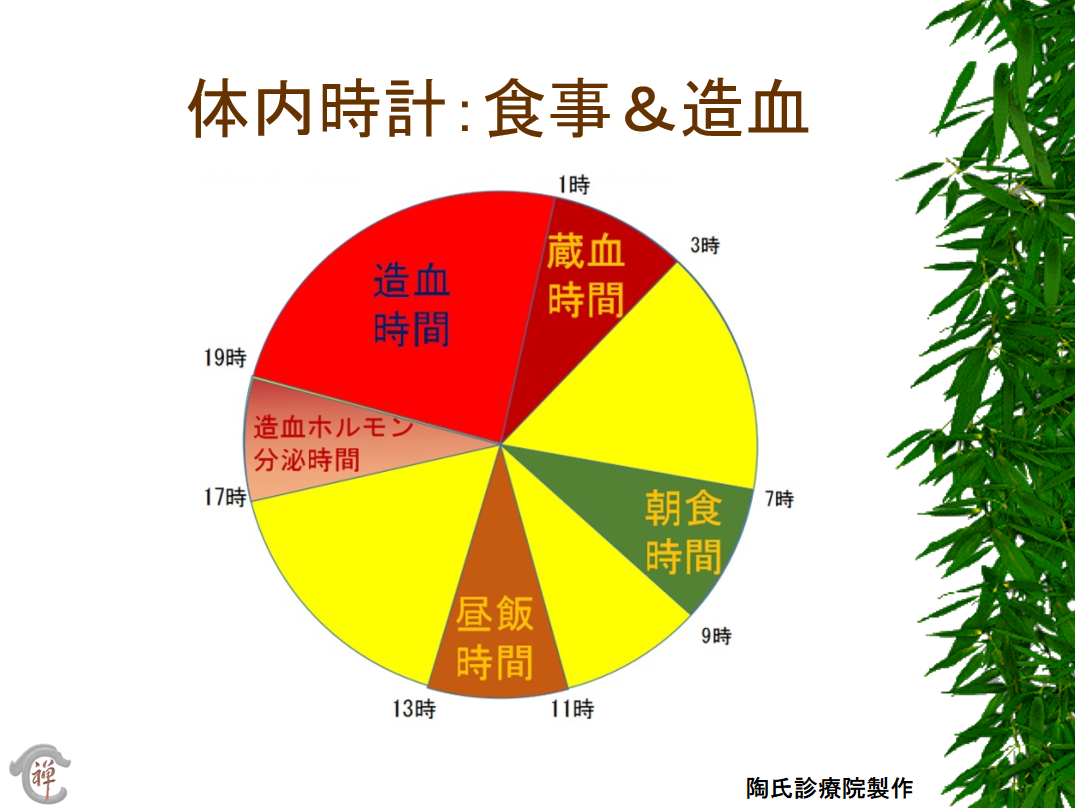

3. いつ食べるか

『黄帝内経』の「子午流注理論」に基づき、太陽のリズムに合わせた食事が推奨されています。

朝食: 午前7~9時(辰の刻)は胃経が最も活発になる時間。朝食をしっかり摂ることで胃腸を守り、空腹を避けることで胃潰瘍などの予防につながります。

昼食: 午前11時~午後1時(午の刻)は心経が活発な時間であり、食事の吸収効率が高まるため、昼食のタイミングとして最適です。

夕食: 可能な限り午後以降の食事を控える「過午不食」が勧められます。これは現代医学で「オートファジー」として知られ、大隅良典氏のノーベル賞受賞研究にも通じます。

4. どれくらい食べるか

『黄帝内経』「素問」上古天真論篇第一には「食飲有節、起居有常、不妄作労」と記されています。つまり、飲食や生活には節度を持つべきであるということです。現代的に言えば「腹七分目」が理想的とされています。

まとめ

『黄帝内経』に学ぶ伝統的な食事法は、健康維持と長寿への具体的なガイドラインを示しています。これを実践することで、日々の生活の中で健康を築くことができます。例えば、陶氏療法(http://www.tao-clinic.com/)の食事原則のように、わかりやすく実践できる形で取り入れることも可能です。

中国の伝統医学に基づいた食事法を日常に取り入れ、健康と長寿を目指しましょう。

中国医学の古典『黄帝内経』には、食事に関する詳細な議論が展開されています。「何を食べるか」「どのように食べるか」「いつ食べるか」「どれくらい食べるか」について具体的な指導がなされており、これを守れば健康と長寿を実現できるとされています。以下、その要点を解説します。

1. 何を食べるか

『黄帝内経』「素問」臓気法時論篇第二十二には、「五穀為養、五果為助、五畜為益、五菜為充、気味合而服之、以補益精気」という記述があります。主食として五穀を重視し、東洋の伝統的な食事では玄米ご飯が主食とされています。この主食を守ることが健康の基盤となります。日本でも沖縄の医療現場で玄米を取り入れる医師が評価されているように、主食選びが重要です。

2. どのように食べるか

『素問』生気通天論には「陰之所生、本在五味。陰之五宮、傷在五味」とあり、身体(陰)は五臓六腑から成り立ち、それを支えるのが五味(酸・甘・苦・辛・鹹)であると述べられています。正しい五味の摂取は健康の要であり、過剰摂取は逆に健康を害します。

以下は過剰摂取による影響の一例です:

酸:肝気を損じ、脾気を絶つ

甘:腎気の不調や骨の痛みを引き起こす

苦:皮膚の乾燥や胃気の負担を増す

五味をバランスよく摂取することが、五臓六腑の調和を保つ鍵となります。

3. いつ食べるか

『黄帝内経』の「子午流注理論」に基づき、太陽のリズムに合わせた食事が推奨されています。

朝食: 午前7~9時(辰の刻)は胃経が最も活発になる時間。朝食をしっかり摂ることで胃腸を守り、空腹を避けることで胃潰瘍などの予防につながります。

昼食: 午前11時~午後1時(午の刻)は心経が活発な時間であり、食事の吸収効率が高まるため、昼食のタイミングとして最適です。

夕食: 可能な限り午後以降の食事を控える「過午不食」が勧められます。これは現代医学で「オートファジー」として知られ、大隅良典氏のノーベル賞受賞研究にも通じます。

4. どれくらい食べるか

『黄帝内経』「素問」上古天真論篇第一には「食飲有節、起居有常、不妄作労」と記されています。つまり、飲食や生活には節度を持つべきであるということです。現代的に言えば「腹七分目」が理想的とされています。

まとめ

『黄帝内経』に学ぶ伝統的な食事法は、健康維持と長寿への具体的なガイドラインを示しています。これを実践することで、日々の生活の中で健康を築くことができます。例えば、陶氏療法(http://www.tao-clinic.com/)の食事原則のように、わかりやすく実践できる形で取り入れることも可能です。

中国の伝統医学に基づいた食事法を日常に取り入れ、健康と長寿を目指しましょう。

2024-11-20