▼講演会バックナンバー

2026-01-21

市民公開講座

2026-01-19

有機主食 ― 健康の土台は「食」にあり ―

2026-01-16

過去は変えられるのでしょうか

2026-01-15

新年初施療の楽しさ

2026-01-13

男女の健康意識の差

――中医学・生命哲学の視点から――

2026-01-12

再論「治病」と「治未病」

2026-01-11

中国医学は、過去と未来をつなぐ通路

2026-01-03

第4回 腫瘍統合治療学術研討会発表

2025-12-26

中国語による腫瘍統合治療 学術発表会のご案内

2025-12-24

中医学の先進性

2025-12-23

睡眠と免疫

2025-12-22

勉強になる学会

2025-12-21

腸内細菌に関する新たな知見

2025-12-18

100回施療記念(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)

2025-12-16

生命とエネルギー

過去ブログはこちらから

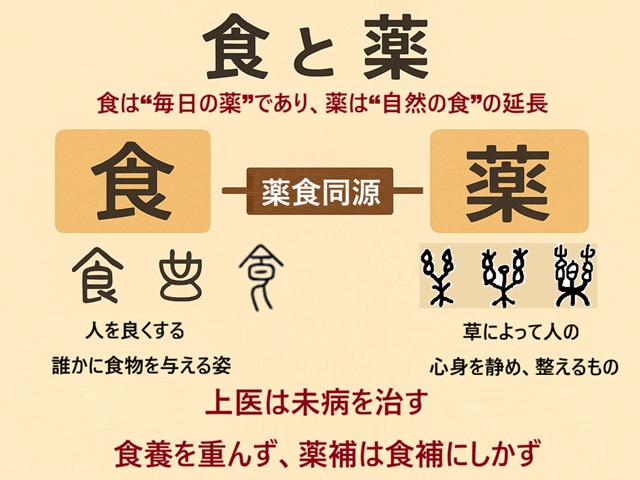

食と薬

カテゴリー 講演会

漢字の文化は、一文字ごとに深い意味をもち、造形から成り立ちを理解することで、古代の人類の知恵に触れることができます。それを読み解くことは、現代の私たちの思考の深さ(IQの次元)を高めることにもつながるでしょう。

「食」の本来の意味

「食」という字は、本来 “人を良くする(人を善い方向へ導く)” という思想から生まれた漢字です。

「飯・飢・餓」などに使われる ⻝(しょくへん) は、食べ物を盛った器+口 を描いた象形文字で、“誰かに食物を与える姿” を表しています。

つまり「食」とは、生命を養うもの、人を良くする行為、生活の根本、医療の根本であり、命を作り、育てる行為そのものを意味します。これは医学の最初の処方と言ってもよいでしょう。

中国古典にも、「薬食同源」、「上医は未病を治す、食養を重んず」とあり、食は治療よりも先にある“根本療法” と位置づけられてきました。

また中国古代の四つの医(食医・疾医・獣医・疫医)の中でも、食医は最もレベルが高く、最重要の医者 とされていました。

「薬」の本来の意味

「薬」という字は、本来 “草によって人を癒し、安心させるもの” を表します。

上の「艹」は 草・植物、下の「楽」は 祈り・癒しの音・心を和らげる という意味、古代では、草木、音楽、祈祷など、“心身を整える手段” を象徴していました。

つまり薬の原点は、植物(薬草)によって人の心身を静め、整えるものというイメージなのです。

薬とは、自然界の力で人を一時に“楽(らく)”にするもの、生命のバランスを調えるものであり、現代の化学薬品のような「症状を一時的に抑えるもの」とは、本来の概念が異なります。

また、薬は心身を楽にするものの、副作用があり、長期連用には向かないという特徴も含まれています。

食と薬の関係は食は“毎日の薬”、薬は“自然の食”の延長と補い、これが東洋医学の原点であり、食と薬は本来、同じ源(自然)から生まれた“生命の調整法”として理解されていたのです。

「薬補は食補にしかず」は、「薬で補うことは、食事で補うことには及ばない」という意味で、日常の食事(食養生)を重視する考え方です。

「食」の本来の意味

「食」という字は、本来 “人を良くする(人を善い方向へ導く)” という思想から生まれた漢字です。

「飯・飢・餓」などに使われる ⻝(しょくへん) は、食べ物を盛った器+口 を描いた象形文字で、“誰かに食物を与える姿” を表しています。

つまり「食」とは、生命を養うもの、人を良くする行為、生活の根本、医療の根本であり、命を作り、育てる行為そのものを意味します。これは医学の最初の処方と言ってもよいでしょう。

中国古典にも、「薬食同源」、「上医は未病を治す、食養を重んず」とあり、食は治療よりも先にある“根本療法” と位置づけられてきました。

また中国古代の四つの医(食医・疾医・獣医・疫医)の中でも、食医は最もレベルが高く、最重要の医者 とされていました。

「薬」の本来の意味

「薬」という字は、本来 “草によって人を癒し、安心させるもの” を表します。

上の「艹」は 草・植物、下の「楽」は 祈り・癒しの音・心を和らげる という意味、古代では、草木、音楽、祈祷など、“心身を整える手段” を象徴していました。

つまり薬の原点は、植物(薬草)によって人の心身を静め、整えるものというイメージなのです。

薬とは、自然界の力で人を一時に“楽(らく)”にするもの、生命のバランスを調えるものであり、現代の化学薬品のような「症状を一時的に抑えるもの」とは、本来の概念が異なります。

また、薬は心身を楽にするものの、副作用があり、長期連用には向かないという特徴も含まれています。

食と薬の関係は食は“毎日の薬”、薬は“自然の食”の延長と補い、これが東洋医学の原点であり、食と薬は本来、同じ源(自然)から生まれた“生命の調整法”として理解されていたのです。

「薬補は食補にしかず」は、「薬で補うことは、食事で補うことには及ばない」という意味で、日常の食事(食養生)を重視する考え方です。

2025-11-20