▼その他バックナンバー

2025-12-08

開拓と継承

2025-12-07

第12回 北海道中国会 総会&懇親会

2025-11-03

中国の有人宇宙船「神舟21号」11月1日に打ち上げ成功

2025-11-01

東西文化の相違と社会形成

2025-10-20

理想の人生の模範

2025-10-15

故郷への愛

2025-10-14

黄金の秋・収穫の10月

2025-10-08

観光ラッシュ

2025-10-07

北海道観光機構への表敬訪問

2025-10-06

自転車譲渡事業の継続

2025-10-03

中国の定年後の生活

2025-10-01

連休と経済

2025-09-27

中華人民共和国成立七十六周年祝賀レセプション

2025-09-11

診療院の自然環境

2025-09-05

国別平均IQスコア

過去ブログはこちらから

SDGsと平和

カテゴリー その他

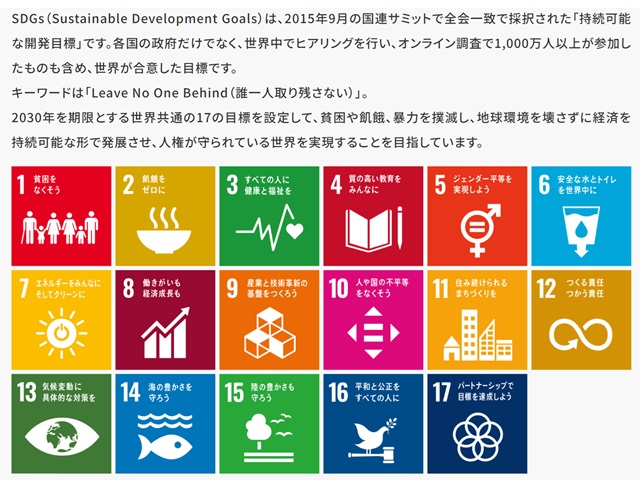

SDGsは、2015年に国連総会で採択された「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」の略称です。

貧困、紛争、気候変動、感染症など、人類はこれまでにない数多くの課題に直面しています。このままでは、人類が安定してこの世界で暮らし続けることができなくなると懸念されています。そうした危機感から、世界中のさまざまな立場の人々が集まり、課題を整理し、解決方法を考え、2030年までに達成すべき具体的な目標を立てました。

2030年が近づく中、二つの戦争が国連の目標に逆行し、地球規模の課題を一層深刻化させています。この問題を根本的に解決する方法の一つとして、教育が重要だと考えられます。特に、子どもの頃からの教育を通じて、平和な世界を築くための価値観を育むことが求められます。

先日、北海道大学博物館を見学した際、日本の大学がSDGsを指標とした社会貢献度評価で世界22位にランクされていることを知りました。北海道大学は国内1位を獲得しており、特に注目されています。北海道大学名誉教授である鈴木敏正氏によれば、SDGsモデル都市である北海道下川町では、15年一貫した森林環境教育が行われており、幼少期から高校までの15年間、自然を通じて五感を磨き、生活環境に対する理解を深め、実践的な環境教育が行われています。この取り組みにより、環境に対する主体的な意識が形成されています。

内発的発展を目指す下川町の取り組みにより、平和の基礎が子どもの心に根付き、SDGsの実現が可能となるでしょう。

貧困、紛争、気候変動、感染症など、人類はこれまでにない数多くの課題に直面しています。このままでは、人類が安定してこの世界で暮らし続けることができなくなると懸念されています。そうした危機感から、世界中のさまざまな立場の人々が集まり、課題を整理し、解決方法を考え、2030年までに達成すべき具体的な目標を立てました。

2030年が近づく中、二つの戦争が国連の目標に逆行し、地球規模の課題を一層深刻化させています。この問題を根本的に解決する方法の一つとして、教育が重要だと考えられます。特に、子どもの頃からの教育を通じて、平和な世界を築くための価値観を育むことが求められます。

先日、北海道大学博物館を見学した際、日本の大学がSDGsを指標とした社会貢献度評価で世界22位にランクされていることを知りました。北海道大学は国内1位を獲得しており、特に注目されています。北海道大学名誉教授である鈴木敏正氏によれば、SDGsモデル都市である北海道下川町では、15年一貫した森林環境教育が行われており、幼少期から高校までの15年間、自然を通じて五感を磨き、生活環境に対する理解を深め、実践的な環境教育が行われています。この取り組みにより、環境に対する主体的な意識が形成されています。

内発的発展を目指す下川町の取り組みにより、平和の基礎が子どもの心に根付き、SDGsの実現が可能となるでしょう。

2024-08-14