2025-08-02

ドクター陶の健康コラム・連載・vol.65 食事と精神症状

2025-07-20

暑中お見舞い申し上げます

2025-07-02

ドクター陶の健康コラム・連載・vol.64 人生の4つの時間

2025-06-18

北方ジャーナル:Medical 陶氏診療院の陶恵栄院長が札幌大学で講演

2025-05-05

ドクター陶の健康コラム・連載・vol.62 筋肉と若さと寿命

2025-06-07

ドクター陶の健康コラム・連載・vol.63 病は「気」から

2025-04-18

初マレーシア

2025-04-08

ドクター陶の健康コラム・連載・vol.61 健康長寿になる睡眠のコツ

2025-03-07

ドクター陶の健康コラム・連載・vol.60 40度の高熱と免疫力について

2025-02-04

ドクター陶の健康コラム・連載・vol.59 年齢の目標

2025-01-04

ドクター陶の健康コラム・連載・vol.58 哲学の3つの究極の問い

2025-01-03

新年賀正・治未病

2024-12-04

ドクター陶の健康コラム・連載・vol.57 病気は「治る」ではなく「自然と消える」

2024-11-26

ホームドクターからの案内

9

ドクター陶の健康コラム・連載・vol.41 寿命と生殖

高陽社の月間コーヨーライフ2023年八月号に、「ドクター陶の健康コラム・連載」。内容を紹介します。寿命と生殖

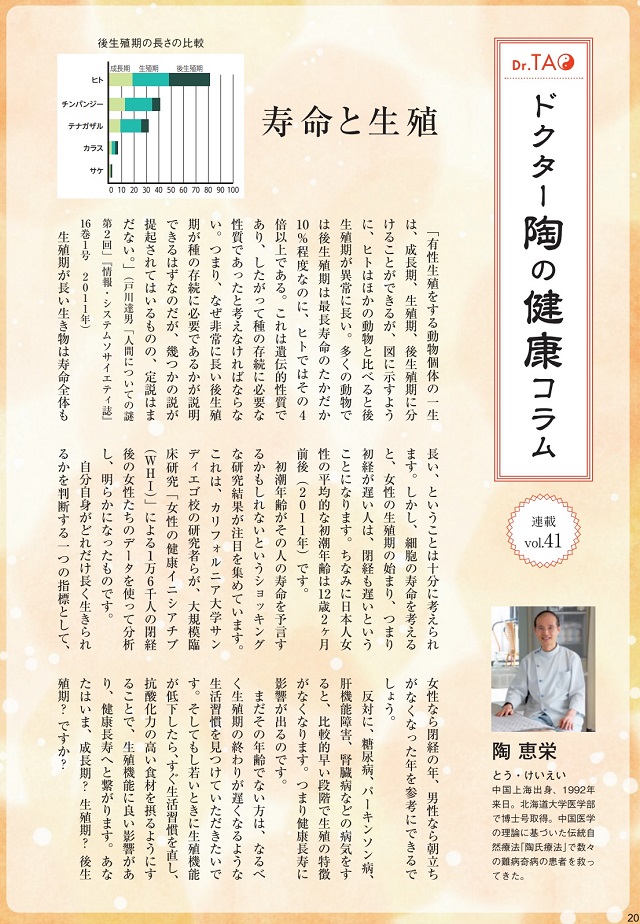

「有性生殖をする動物個体の一生は、成長期、生殖期、後生殖期に分けることが出来るが、図に示すように、ヒトは他の動物と比べると後生殖期が異常に長い。多くの動物では後生殖期は最長寿命のたかだか10%程度なのに、ヒトでは、その4倍以上である。これは遺伝的性質であり、したがって種の存続に必要な性質であったと考えなければならない。つまり、なぜ非常に長い後生殖期が種の存続に必要であるかが説明できるはずなのだが、幾つかの説が提起されてはいるものの、定説はまだない。」(戸川達男「人間についての謎第2回」「情報・システムソサイエティ誌」16巻1号 2011年)

生殖期が長い生き物は寿命全体も長い、ということは十分に考えられます。しかし、細胞の寿命を考えると、女性の生殖期の始まり、つまり、初経が遅い人は、閉経も遅いということになります。ちなみに日本人女性の平均的な初潮年齢は12歳2ヶ月前後(2011年)です。

初潮年齢がその人の寿命を予言するかもしれないというショッキングな研究結果が注目を集めています。これは、カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者らが、大規模臨床研究「女性の健康イニシアチブ(WH I)」による1万6千人の閉経後の女性たちのデータを使って分析し、明らかになったものです。

自分自身がどれだけ長く生きられるかを判断する1つの指標として、女性なら閉経の年、男性なら朝立ちがなくなった年を参考にできるでしょう。

反対に、糖尿病、パーキンソン病、肝機能障害、腎臓病などの病気をすると、比較的早い段階で生殖の特徴がなくなります。つまり健康寿命に影響が出るのです。

まだその年齢でない方は、なるべく生殖期の終わりが遅くなるような生活習慣を見つけて頂きたいです。そして、もし若い時に生殖機能が低下したら、すぐ生活習慣を直し、抗酸化力の高い食材を摂るようにする事で、生殖機能に良い影響があり、健康寿命へと繋がります。あなたは今、成長期?生殖期?後生殖期?ですか?

「有性生殖をする動物個体の一生は、成長期、生殖期、後生殖期に分けることが出来るが、図に示すように、ヒトは他の動物と比べると後生殖期が異常に長い。多くの動物では後生殖期は最長寿命のたかだか10%程度なのに、ヒトでは、その4倍以上である。これは遺伝的性質であり、したがって種の存続に必要な性質であったと考えなければならない。つまり、なぜ非常に長い後生殖期が種の存続に必要であるかが説明できるはずなのだが、幾つかの説が提起されてはいるものの、定説はまだない。」(戸川達男「人間についての謎第2回」「情報・システムソサイエティ誌」16巻1号 2011年)

生殖期が長い生き物は寿命全体も長い、ということは十分に考えられます。しかし、細胞の寿命を考えると、女性の生殖期の始まり、つまり、初経が遅い人は、閉経も遅いということになります。ちなみに日本人女性の平均的な初潮年齢は12歳2ヶ月前後(2011年)です。

初潮年齢がその人の寿命を予言するかもしれないというショッキングな研究結果が注目を集めています。これは、カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者らが、大規模臨床研究「女性の健康イニシアチブ(WH I)」による1万6千人の閉経後の女性たちのデータを使って分析し、明らかになったものです。

自分自身がどれだけ長く生きられるかを判断する1つの指標として、女性なら閉経の年、男性なら朝立ちがなくなった年を参考にできるでしょう。

反対に、糖尿病、パーキンソン病、肝機能障害、腎臓病などの病気をすると、比較的早い段階で生殖の特徴がなくなります。つまり健康寿命に影響が出るのです。

まだその年齢でない方は、なるべく生殖期の終わりが遅くなるような生活習慣を見つけて頂きたいです。そして、もし若い時に生殖機能が低下したら、すぐ生活習慣を直し、抗酸化力の高い食材を摂るようにする事で、生殖機能に良い影響があり、健康寿命へと繋がります。あなたは今、成長期?生殖期?後生殖期?ですか?

2023-08-02